5月27日,中央政治局會議在北京召開,會議審議了兩份文件,一份是《新時代推動中部地區加快崛起的若干政策措施》,另一份是《防范化解金融風險問責規定(試行)》。

我們著重分析第一份文件。

目前,《新時代推動中部地區加快崛起的若干政策措施》的詳細內容,在官方網站上還查詢不到,只能在會議通稿中,尋找蛛絲馬跡。

會議提到:推動中部地區崛起是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大戰略決策。

這句話中的“重大戰略決策”,直接將中部崛起提升到了國家戰略高度。

會議提到:要深刻領會黨中央戰略意圖,始終緊扣中部地區作為我國重要糧食生產基地、能源原材料基地、現代裝備制造及高技術產業基地和綜合交通運輸樞紐的戰略定位,著力推進各項重點任務,推動中部地區崛起取得新的重大突破。

這段話是在強調中部的重要性。

河南、安徽是重要的糧食基地,河南糧食產量全國第二,僅次于黑龍江,安徽全國第四。

山西、江西則是能源材料基地,前者是煤炭資源儲量最大的省,后者則是金屬材料、稀土等最主要的產業基地。

同時,中部還是現代裝備制造和高技術產業基地,更是重要的綜合交通運輸樞紐。

武漢號稱九省通衢,鄭州則是全國首個也是目前唯一全面建成的“米”字型高鐵樞紐。而江西在去年年末開通昌景黃高鐵之后,成為全國首個“市市通350公里時速高鐵”的省域。

會議還提到:有關部門要加大支持力度,山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等中部六省要切實扛起主體責任,凝聚強大工作合力,奮力譜寫中部地區崛起新篇章。

這段話點名提到了山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南中部六省,強調這是一個只屬于中部六省的利好。

結合前面說到的“推動中部地區崛起取得新的重大突破”,旨在宣告一件事情:

中部崛起要提速了,后續各種支持中部崛起的措施,應該會紛至沓來。

中部崛起的意義

中部崛起,是國家2004年就提出的概念,當年一同提出的還有“東北振興”。

2021年,中央審議通過并發布了《關于新時代推動中部地區高質量發展的指導意見》。

在這份文件中:

中部地區作為全國大市場的重要組成部分和空間樞紐,要找準定位,發揮優勢,加快建設現代化基礎設施體系和現代流通體系,促進長江中游城市群和中原城市群發展,全面推進鄉村振興,積極服務和融入新發展格局。

此外,要把創新作為引領發展的第一動力,以科技創新引領產業發展,形成內陸高水平開放新體制。要堅持走綠色低碳發展新路,加強能源資源的節約集約利用,加強生態建設和治理,實現中部綠色崛起。

2023年,東北振興二十年之際,中央審議通過了《關于進一步推動新時代東北全面振興取得新突破若干政策措施的意見》,明確提出:

推動東北振興是黨中央作出的重大戰略決策。東北地區資源條件較好,產業基礎比較雄厚,區位優勢獨特,發展潛力巨大,在國家發展大局中具有重要戰略地位。今年是東北振興戰略實施20周年,新時代新征程推動東北全面振興,面臨新的重大機遇,制定出臺一攬子支持政策,對于進一步堅定信心,充分發揮東北比較優勢,推動東北走出一條高質量發展、可持續振興的新路,具有重要意義。

東北振興、中部崛起、西部大開發、成渝地區雙城經濟圈,再加上長三角一體化發展、京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設。

顯然中央在釋放一個強烈信號:

華東、華南、華北、華中、西南、西北、東北,一個也不能少。

首先,這是共同富裕的需要。

按照美國管理學家彼得曾經提出的木桶理論,一個木桶究竟能裝多少水,取決于最短的那塊木板。

要實現共同富裕,顯然最要緊的,就是將最短的短板補齊,而中部、西部、東北,便是短板所在。

在2021年發布的《關于新時代推動中部地區高質量發展的指導意見》文件中,提到了這么一句話:

中部地區承東啟西、連南接北,資源豐富,交通發達,產業基礎較好,文化底蘊深厚,發展潛力很大,推動中部地區高質量發展具有全局性意義。

推動中部地區高質量發展具有全局性意義,這句話非常關鍵。

我們知道,改開四十年來,中國的政策紅利大多都給予了東部沿海城市,因為沿海城市的港口是我們將貨物運送到世界、對接全球的橋頭堡。

經過四十年發展,沿海地區不負眾望,長三角與粵港澳已經成長為了世界級的城市群,上海、廣州、深圳在世界頂級城市排名中享有一席之地。

但隨著世界格局風云變幻、民粹主義情緒在美國歐洲崛起,出口的不確定性越來越大。于是,去年,管理層對未來中國經濟的發展做出了戰略性調整:

加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

以前我們一致發展對外經濟,而忽略了自己這個全球最大的市場。在貿易不確定性越來越大的情況下,我們一方面要繼續擴大對外出口,同時也要擴大內需。

換句話說,過去我們是用外貿一條腿在走路,現在我們要外貿和內需兩條腿并行。

加快以內循環為主體,就是要發展內陸市場,也即陸權當興。

這種背景下,成渝城市群首先被作為戰略儲備而受到重視。

成渝城市群已經被拔高到了與京津冀、長三角、粵港澳同樣的等級,形成了東南西北四足鼎立之勢頭。

在四大城市群的包圍圈中,中部地區如同一個塌陷地帶。顯然,要徹底發展以內需為主體的經濟模式,中部必須崛起。

之前發布的“十四五”規劃中,提出了重點發展的19個城市群,其中京津冀、長三角、珠三角、成渝、長江中游,均被放在了第一層級。

管理層要的不僅是東西南北四足鼎立,而是東西南北中五只手托起中國。

所以,無論如何,塌陷的中部都需要壯大起來。

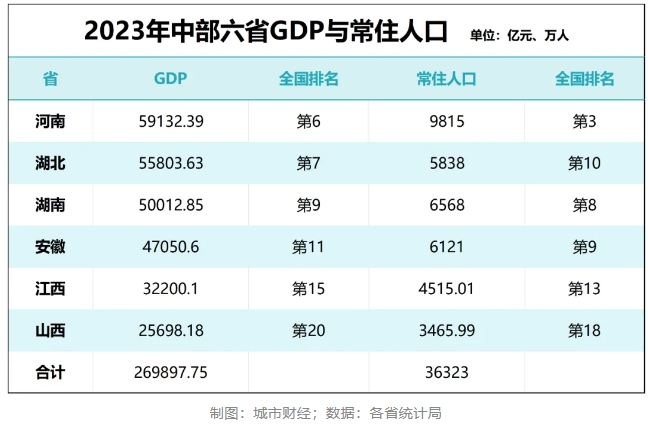

2023年年末,中部六省GDP合計26.99萬億元,占全國GDP比重21.4%。中部六省常住人口合計36323萬人,占全國人口比重25.8%。

將塌陷的中部地區發展起來,一方面可以成就內循環戰略,另一方面可以助力中國經濟登上新高位。

這就是要求中部地區綠色崛起的大背景。

而且,在經濟發展遭遇內外困難之下,推動目前經濟薄弱地區的東北、中部、西部崛起,有利于推動內循環大戰略執行,也有利于釋放中國的消費能力,從而推動消費經濟占比進一步提升。

其次,這是中國式現代化的需要。

中國式現代化,是2021年官方提出的一個新詞、新概念。

當時的表述是:

第一,建設現代化產業體系,堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上,推進新型工業化,加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國。

第二,中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮斗目標,以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

何為中國式現代化?中國式現代化是人口規模巨大的現代化,是全體人民共同富裕的現代化,是物質文明和精神文明相協調的現代化,是人與自然和諧共生的現代化,是走和平發展道路的現代化。

這里面既有各國現代化的共同特征,更有基于自己國情的中國特色。共同特征方面,包括物質、精神、人與自然、富裕程度等。

不同之處在于,我們要的是共同富裕。

我們要的不是以美國為代表的那種貧富懸殊式的現代化,也不是以日韓為代表的那種屬于財閥特殊利益階層的現代化。這些都是少數人的現代化。

這個概念放在省域角度,便是華東、華南、華北、華中、西南、西北、東北,一個都不能少,都得富裕起來。

利好即將到來

中部崛起,已經成為了國家戰略,那么接下來必然會有一系列利好砸下。

事實上,在2021年發布《關于新時代推動中部地區高質量發展的指導意見》后,已經給予了中部不少利好。

比如2021年之后,長株潭、武漢都市圈獲批。

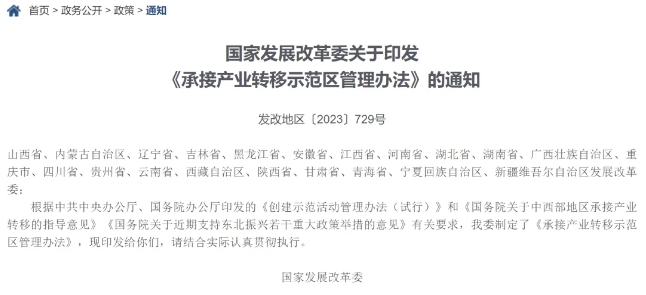

2023年,國家發改委批復印發了《承接產業轉移示范區管理辦法》,明確提到:

將進一步規范承接產業轉移示范區建設發展,充分發揮示范區示范帶動作用,推動中西部和東北地區有力有序有效承接國內外產業轉移,提升產業鏈供應鏈發展和安全水平。

《辦法》還明確,這樣的示范區,要在中西部和東北地區批復20個左右,本著成熟一個批復一個的原則,并且原則上每個省(區、市)不超過1個

具體在哪些省市批復,其實文件開篇就已經給出了答案:

山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆。

也即中部6省、西南6省市、西北6省市、東北3省,共21個省市。也即未來國家發改委將陸陸續續在中西部與東北地區批復21個產業轉移示范區。

這份文件印發的背景,是環球局勢突變和中美博弈加劇之下,不少產業轉移至東南亞。

面對這種局面,提出了用中西部和東北地區的人力成本優勢和相比于東南亞的交通優勢,來競爭這些溢出的產業,以實現阻止產業轉移和帶動中西部、東北產業發展的雙贏局面。

此次通稿中提到,推動中部地區崛起取得新的重大突破,顯然中部崛起要按下“快進鍵”。

這種背景下,新一輪屬于中部的利好政策,應該很快就會到來。

而六省的省會武漢、長沙、鄭州、合肥、南昌、太原,則會是利好的最大享受者。