本章梳理了當前我國新能源產業的現狀,具體包括水力發電、光伏發電等產業的發展狀況以及存在的問題。通過對新能源產業的財政補貼政策和稅收優惠政策進行梳理,尋找并發現針對新能源產業的有利優勢。但在對政策進行梳理的過程中,也發現了當前針對新能源產業的財政補貼和稅收優惠中存在的問題,有可以改進的空間。

一、我國新能源產業的發展現狀分析

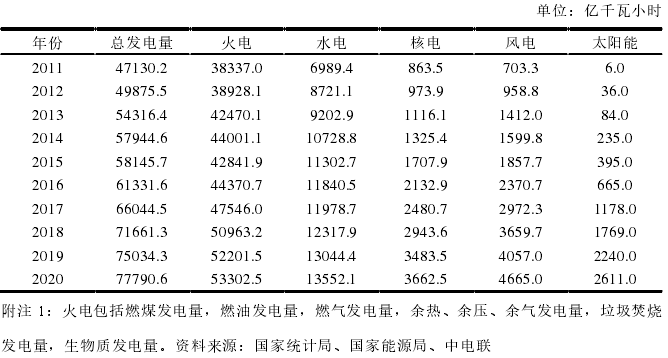

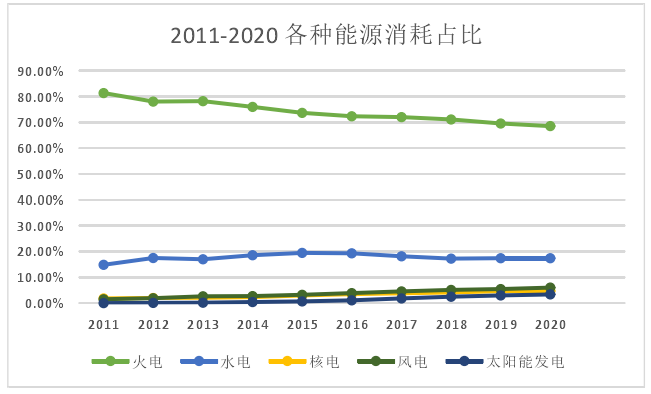

21世紀以來,全球范圍內碳排放問題不斷凸顯,能源供需逐漸失去平衡,出于可持續發展的理念,世界各國紛紛將發展新能源納入國家發展戰略規劃,并以此為基礎相應調整能源政策。與傳統能源相比,新能源具有存量豐富、分布范圍廣、可再生、可永續利用、含碳量少或不含碳等特點。大力發展新能源產業無論是對我國未來經濟的增長,生態的平衡還是能源結構的優化都具有重要意義。近年來,我國在新能源的開發和利用方面日趨成熟,在我國發電量的結構方面,新能源發電所占比例正逐步增加,具體見表3-1和圖3-1:

表3-1 2011-2020年各種能源總發電量

圖3-1 2011-2020年各種能源消耗占比

由表3-1和圖3-1可知,在我國的總發電量中火力發電量的總量逐年增加,由2011年的38337億千瓦小時增加至2020年的53302.5億千瓦小時,但是所占比重卻逐年降低,由2011年占比81%下降至2020年占比68%。以風電為首的新能源發電量正逐年增多,新能源發電總量占總發電量的份額也在不斷上升,新能源逐漸成為發電的主力能源。但不容忽視的是,雖然新能源發電的總量和所占比重在不斷變大,但火力發電占比仍然高達68.5%,這意味著在未來我國仍需要加強新能源發電的力度。下面就幾個主要的新能源產業發展狀況及存在的問題展開詳細闡述:

1.水電

水力發電是以水為動力來源,通過水的運動產生電能的過程。水力發電通常需要借助水輪機轉動的外力以及人為修建的大壩和水電站等設施。因此,水力發電前期需要巨大的資本投入和時間成本投入,同時水力發電也具備綠色、清潔、高效等優勢。水利發電貢獻了可再生能源發電總量的60%,是當前新能源產業中貢獻率最高也是技術最為成熟的產業。我國境內更是擁有世界裝機規模之最的水電站。可見,我國在水電方面具有比較優勢,水電也將成為助推“雙碳”目標下我們發展新能源產業的秘密武器。

當前我國水資源存量豐富,但實際的開發利用率卻不足50%。水電新增裝機由2015年的10.43%下降至2020年6.93%,這表明水電發展的勢頭減緩。除此以外,水電發展還要考慮到生態保護和移民如何安置問題,要因地制宜發展。

2.核電

核電最具價值的優勢便是清潔,在核電生產過程中,不會產生SO2和CO2等污染物,是實現降碳的理想能源。通過核裂變過程所釋放的熱能是核能發電的能量來源。當前我國的核能發電總量逐年提升,2020年更是達到年發電量3662.5億千瓦小時。且2020年全球開工的5臺核電機組當中有4臺都位于我國境內,另1臺在土耳其,總裝機容量更是達到5000萬千瓦以上。但就全球而言,我國的核能發電總量低于世界平均水平,在未來有待進一步提升我國核能發電的整體地位。相較于核電,因為水資源的開發和利用受到天氣因素的影響,在實際的生產過程中會遇到更大的阻力。而太陽能、生物能等可再生能源開發對于技術的要求極高,容易遭遇瓶頸。因此,核電作為高效、無污染的環保能源,在實現“雙碳”目標的背景下,核電的發展速度將一日千里、勢不可擋。另外,核電站核燃料一旦泄露,將會對國家的經濟、生態以及人們的生活等方方面面產生不可估量的結果。在利用核能發電的過程中必須把安全放在首要位置,嚴格控制核電生產過程,避免核泄漏事件的發生。

3.風能

風能的利用方式最早源于農業活動如磨面、抽水灌溉,近年來利用風能將機械能轉化為電能備受世界各國追捧。在實現“雙碳”目標的催化下,風能發電因其清潔無污染的特點正逐步成為各國降低碳排放的有力武器。

我國風能儲量存在著分布范圍廣、儲量豐富等特點,據測算我國風能儲量(不包括海洋)高達2.53億千瓦,是世界上風電發展的領軍國家。相較于其他發電方式,風電的另一個優勢在于:能力每翻一番,成本就下降15%。因此,在大力倡導“雙碳”目標的時代背景下,以風力為主的新能源產業會進入發展的快車道,并且會在相當長的一段時期內保持高速增長模式。但由于近年來一味刺激行業發展,風電行業更是出現產能過剩問題,企業盲目擴張,項目數量暴增等現象,致使部分發電廠裝機容量不達標,進一步造成了資源的浪費。

4.太陽能

太陽能是我們接觸最多也是最為熟悉的清潔能源之一。其具有分布廣泛、資源充足的優勢,是當前實現能源轉型的關鍵。當前我國太陽能發電總量從2011年的6億千瓦小時提升至2020年的2611億千瓦小時。我國對于太陽能的開發力度正逐步增加。但實際利用過程中存在著轉換效率低下、開發成本高和易受晝夜、晴雨、季節影響等問題,嚴重制約著太陽能發電行業的發展。在將來,隨著低碳成為一種理念,加之技術的升級與電網的完善利用太陽能發電勢必會成為促進社會發展的重要能源。

二、新能源產業相關財稅政策梳理

2.1新能源產業財政補貼政策梳理

1.根據財建〔2019〕138號文、財建〔2020〕86號文、財建〔2020〕593號文等,政府對于符合一定標準和技術要求的新能源汽車給予不同程度的補貼。各地政府在結合區域發展現狀以及當地實際情況的基礎上出臺補貼的具體標準。如深圳市為應對新冠疫情特此出臺的意見稿中明確表示對于個人新增新能源小汽車的申請指標給予適當放寬;對于最近購買并符合一定條件的汽車給予2萬元/車的補貼。

2.據財建〔2013〕390號文,國家對于大型風力發電、海洋能和生物質能發電、光伏發電以及地熱能發電等利用新能源發電的企業按照發電量的多少給予一定程度的財政補貼。

3.發改產業〔2014〕426號,國家對于新能源產業引進新能源領域相關的核心技術,可以享受財政貼息等優惠政策。

2.2 新能源產業稅收優惠政策梳理

1.商品稅

(1)財稅〔2014〕10號文表示,在規定時間內裝機容量超過規定標準的發電站所生產的電力產品,其實際承擔的增值稅稅負超過一定比例可享受即征即退的稅收優惠。

(2)財稅〔2015〕74號文、財稅〔2016〕81號文等都明確指出在規定時間內企業銷售以風力、光伏等新能源為資源生產的電力產品,均可享受增值稅即征即退的稅收優惠。

(3)財稅〔2021〕25號文表示,從2021年8月1日開始,對于高耗能、高污染的鋼鐵產品可以取消其享受的出口退稅優惠,這將會對新能源產業的發展起到一定的間接激勵作用。

(4)消費稅中與新能源相關的稅收優惠主要體現為對小汽車和成品油征稅上。國家通過對以汽油為燃料的汽車征稅和成品油征稅,但對以電為動力來源的汽車免稅的方式實行差異化對待。這一抑一促恰好體現了政府有意扶持新能源產業的發展。

2.所得稅

(1)企業在研發過程中發生的研發費用,劃分為費用化和資本化,分別按100%加計扣除或按成本的200%稅前計提攤銷。該政策適用于2021年1月1日后發生的研發費用。

(2)對于國家重點扶持的高新技術產業,可以減按15%的低稅率繳納企業所得稅。技術是推動新能源產業發展不可或缺的要素之一,是推動新能源產業發展的關鍵,因此其屬于高新技術產業。

(3)對符合國家規定的、用于環境保護產業的設備,新能源產業可以享受固定資產加速折舊、投資抵免等稅收優惠措施。

(4)新能源產業購置環境保護和節約能源、節約用水的專用設備可以從當年應納稅額中抵免設備投資額的10%。

(5)固定資產加速計提折舊政策。企業購置的固定資產因為長期處于惡劣環境或技術升級較快的固定資產,可以選擇采用加速折舊。開發新能源所處的環境大多較惡劣,可適用于該政策。

(6)財政部、稅務總局、國家發改委公告2020年第23號表示,自2021年年初至2030年年末,符合條件的風力、太陽能發電場的建設和以運營為主營業務的企業,企業所得稅可以適用15%的稅率。

(7)財稅〔2011〕53號文和財稅〔2011〕60號文表示,在新疆困難地區從事水力發電、風電與光伏發電的企業,享受的稅收優惠方式為“兩免三減半”。

3.其他稅種

財稅〔2015〕51號文稱,對于符合條件的車船可以享受免征或減半征收車船稅的優惠。其中,免稅的前提是以新能源為汽車燃料;減半征收的前提是以清潔能源為汽車燃料。而對于具體的標準認定工作則由財政部、國家稅務總局和工業和信息化部進行負責。

三、新能源產業財稅政策存在的問題

總體而言,新能源產業普遍存在政策手段單一,難以發揮最大作用的問題。各種政策之間相互配合,是提升新能源產業政策支持效能的法門之一。而當前我國新能源產業中存在優惠政策設置片面現象。政策的發力點主要聚焦于生產環節,而在激勵消費環節方面做的卻并不到位。除此之外,我國新能源產業的管理存在部門管理混亂,具體的管理過程中存在管理標準不同等問題,導致新能源產業缺乏長遠統一的規劃。

3.1新能源產業財政補貼政策存在的問題

1.財政補貼金額不匹配、不合理

財政補貼是政府出于緩解新能源產業資金壓力,支持新能源產業發展的目的所設立的一項補貼方式。然而在實際制定政策的過程中,由于政府存在著對新能源產業的發展狀況了解不夠深入,對產業特點了解不夠清晰等各種原因,給予的財政補貼額度往往與企業自身的發展狀況不匹配。就拿財政補貼的金額來說,因為企業自身所處生命周期的不同,其對于資金的需求是不同的,如果不顧企業自身的發展階段,一味盲目的給予資金支持,往往會導致企業忽視創新能力的發展,在市場競爭中被淘汰。

2.財政補貼分配對象的問題

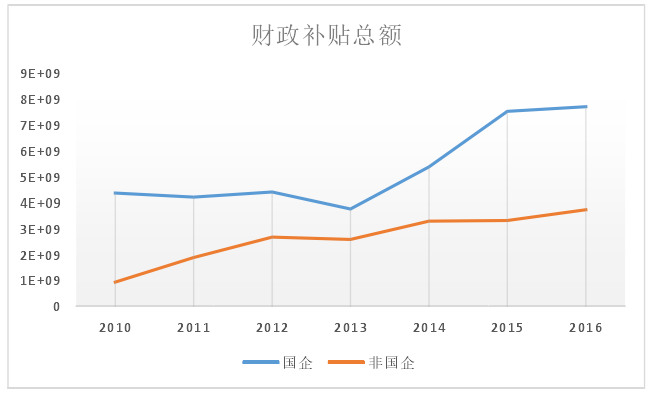

新能源產業的發展與競爭往往涉及到關鍵技術的研發,且利用新能源發電前期需要巨大的基礎設施建設,資金投入巨大,所以政府對于新能源產業提供的資金支持至關重要。近年來政府對新能源產業的財政補貼總額呈現上升趨勢,但按照企業性質細分,我們會發現政府的財政補貼對象之間存在著分配不公問題。

按照企業性質將獲得的財政補助總額進行劃分,我們得到圖3-2,雖然在研究的174家新能源上市公司中,國有企業的數量僅有60家,但我們發現政府對國有企業的補助總額是遠超于非國有企業的,這也說明政府出臺的財政補貼政策有意向國有企業傾斜,政府的主要力量集中于支持國有企業的發展。

圖3-2 2010-2016年按企業性質反應的政府補助總額

3.2新能源產業稅收優惠政策存在的問題

1.稅收優惠政策不夠精細化,適用范圍不明確,缺乏針對性我國現行的稅收優惠政策,往往是針對于所有企業而言,沒有體現出政府對于新能源產業的扶持力度。在政策的適用方面,沒有考慮到不同產業、同一產業內不同領域之間企業的差別。不顧企業之間的差異性,盲目適用于同一稅收優惠政策,往往導致稅收優惠政策不能發揮最大效用。在確定哪種新能源以及什么類別的新能源產品可以適用于稅收優惠方面,政策并沒有明確標明。

2.稅收優惠政策體系不完整

當前,新能源產業享有的稅收優惠政策分布混亂,缺乏條理性和系統性,不能整合為一套完整的專用于新能源產業的政策體系。與新能源產業相關的稅收優惠大多集中于企業所得稅領域,而對于增值稅領域、消費稅等領域涉及較少。各稅收優惠政策覆蓋稅種范圍較窄,未貫穿于全部稅種。從產業的運營角度來看,現行的稅收優惠大多是作用于新能源產業當中的生產環節,而對于銷售環節卻鮮少涉及。從產業領域細分的角度來看,對于光伏發電、風電和水電的稅收優惠比較多,而對于像核能、地熱能的稅收優惠極少。這在一定程度上不利于新能源產業整體的發展,也容易造成產業內發展失衡。

3.稅收優惠缺乏人才激勵條款

“雙碳”目標下,要想更快的推動新能源產業的發展,人才所能帶來的推動力量不容小覷。為了“30?60”雙碳目標的實現,光伏、風電等新能源產業將會在未來五年內迎來發展高速期,特別是風電行業,該行業涉及各學科知識、擁有較長的產業鏈,對于人才的需求也會更加渴望。但反觀我國當前的稅收優惠政策,并沒有針對激勵人才方面的優惠。這部分稅收優惠的缺失,未來將會嚴重制約著新能源產業的發展。(作者:杜美玲)