進入新發展階段,產業集聚、空間集中、用地集約、產城融合成為產業園區高質量發展的重要要求。文章以閩清經濟開發區為研究對象,深入剖析工業園區現狀突出問題,包括產業集聚不足、產業用地低效、產城融合薄弱問題。

一、園區現狀認知

1.1 多范圍協同:“共享區”+“聯動區”+“統籌協調區”

閩清經濟開發區主園區重點位于閩清縣白中鎮,并與白中鎮鎮區形成聯動發展格局。根據福州市工業園區“共享區”建設要求,閩清經濟開發區共劃定“共享區”“聯動區”“統籌協調區”三個標準化建設范圍。其中:“共享區”規劃范圍包括服務共享區和創新共享區,分別位于省級工業園區南部和東部,涵蓋了白中安置房、置信標準廠房、白金一瓷廠,以及現有經開區管委會大樓及陶瓷孵化器等區域,總用地規模約27.26hm2。“聯動區”規劃范圍北側至白金路,南側臨近125縣道,西側至一瓷廠規劃路,東側至現狀金豐路,用地面積約2.3?km2。“統籌協調區”規劃范圍為陶瓷新城規劃范圍,包含白金工業園區及周邊村鎮(見圖1)。

圖1 多范圍協同規劃范圍

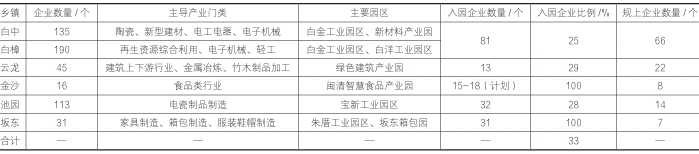

1.2 發展歷程:從“初具規模”階段向“產城融合”階段邁進

2010年4月,由閩清縣政府批復同意啟動白金工業園的開發建設;2016年4月,在閩清縣白金工業園區基礎上成立閩清經濟開發區。歷經多年的建設,閩清經濟開發區目前已初步形成一定規模。2023年7月,閩清經濟開發區省級工業園區正式批復,工業園區發展逐漸成熟,產業園區發展開始追求高質量的產城空間,逐步從2.0階段向3.0和4.0階段邁進(見圖2)。

圖2?閩清經濟開發區發展階段研判

1.3 產業特色:基礎扎實、特色突出的陶瓷產業優勢

閩清縣陶瓷業歷史悠久,最早可追溯到商周時期“南木墩遺址”,素有“瓷都”之稱。中華人民共和國成立后,福建省5家陶瓷廠,閩清縣占3家(閩清一廠、二廠及閩清電瓷廠),閩清縣成為當時國家輕工業部技術改造的重要輸出基地。2004年閩清縣榮獲“中國陶瓷生產基地縣”的稱號,是我國陶瓷工業產業的重要生產區域之一。目前,閩清縣已成功申請“閩清陶瓷”及“閩清青白瓷”2個國家地理商標。建陶產業為園區內現有產值規模最大的支柱產業,基本形成相對完整的陶瓷產業鏈。以“五瓷并茂”(瓷磚、電瓷、日用瓷、工藝瓷、功能瓷)為代表的陶瓷產業在園區范圍內已形成一定規模,擁有豐富的陶瓷產業新空間載體,主要企業有拓優陶瓷等9家,包含規上企業7家,企業產值規模約為19.27億元。

二、園區問題研判

2.1 產業集聚不足

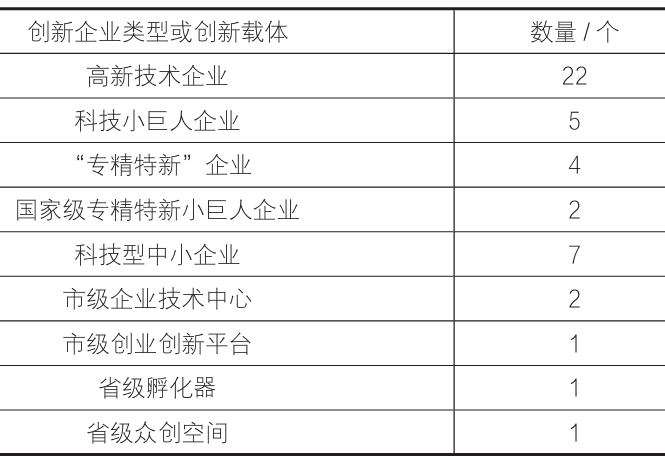

產業布局分散、空間集聚度低。現狀產業布局分散,入園企業比例僅為33%,質量不高且空間集聚度低(見表1)。產業層次不高,領軍龍頭及高精尖企業數量少,缺乏“領頭羊”,且產業間關聯度低。現狀領軍龍頭企業占比僅為1%,且均為小型龍頭企業,創新型企業及創新載體數量少,龍頭企業的帶動力和集聚影響力相對偏弱(見表2)。

表1 主導企業入園情況統計表

表2 領軍龍頭企業情況統計表

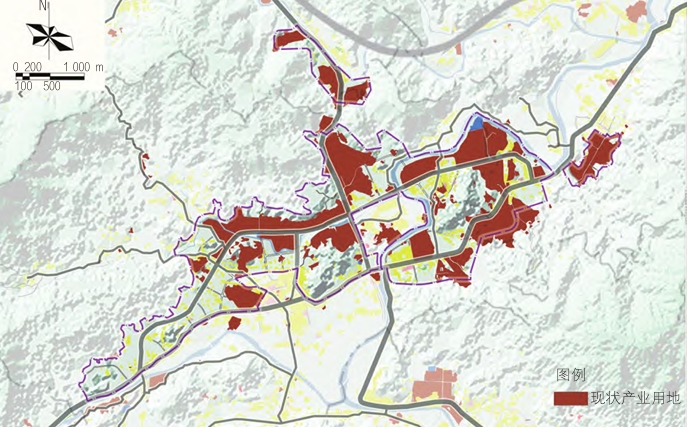

2.2 產業用地低效

初估現狀產業用地地均產值大部分位于250萬元/畝以下,產出效益相對較低;部分企業畝均稅收水平低于同行業水平。同時核查已批已供用地情況和現狀產業用地使用情況,部分產業用地容積率偏低,主要為1.0以下,用地使用效率偏低;大部分陶瓷產業用地產權不完整,且占用一定規模的集體用地,空間風貌破舊;少量企業處于已批已供未完成的閑置用地狀態。由于缺乏工業空間頂層設計,同時受到地形和用地屬性的限制,產業地塊之間距離較遠且聯系較弱(見圖3)。

圖3 現狀產業用地分布情況

2.3 產城融合薄弱

產城發展無序,用地功能混雜,影響城市風貌和土地利用效率。配套多依托于現有城鎮,未考慮產業區配套,片區已建配套多集中于鎮區中心,偏離產業園區,無法便捷共享服務。影響園區產業吸引力。生活類設施不足,類型單一,品質較差。部分區域(如白金工業園一期)缺少人才公寓、商業綜合體等服務設施;園區內公園休憩等公共空間缺乏。白金工業園有一處孵化空間,整體培訓孵化設施不足,缺乏培訓類和專業類配套設施。(作者:劉潘星)