現存的“雙碳”標準進行初步收集整理,國家標準超過1,000項,行業標準700余項,地方標準1,900余項,團體標準200余項,涵蓋了石油、煤炭、化工、建筑、交通等行業。依據“雙碳”實現路徑和標準的性質,將“雙碳”標準劃分為直接減排標準、間接減排標準、協同減排標準、管理評估標準、市場化機制標準五大板塊,本文結合每個板塊的不同行業特點和標準功能,對每個板塊下的標準現狀進行了梳理。

一、直接減排標準

直接減排標準包括節能標準和可再生能源的產生、供給與利用標準兩大類型,節能標準是國家節能制度的基礎,是提升經濟質量效益、推動綠色低碳循環發展、建設生態文明的重要手段,是化解產能過剩、加強節能減排工作的有效支撐,可再生能源的產生、供給與利用標準是我國加快能源改革的重要環節。

1、節能領域相關標準

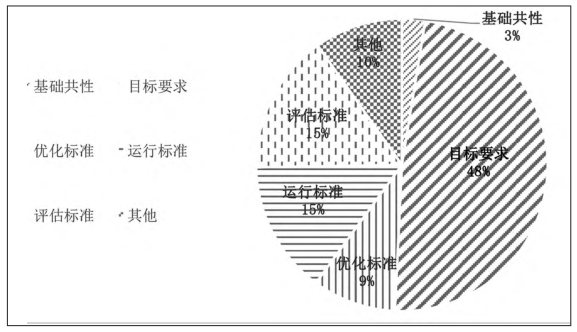

我國節能領域相關標準由全國能源基礎與管理標準化技術委員會(SAC/TC20)、全國建筑節能標準化技術委員會(SAC/TC542)、全國能量系統標準化技術委員會(SAC/TC459)等共同參與制定。截至目前,在全國標準信息公共服務平臺上進行相關搜索和統計,統計出共發布了國家節能標準388項,行業節能標準300余項。我國建立了包括基礎共性、目標要求、運行、評估、優化等7個標準子體系的節能標準體系框架。

我國節能領域的標準是以基礎共性標準子體系為基礎,目標要求標準子體系為關鍵,評估、優化和運行等標準子體系為配套的標準體系。基礎共性標準子體系包括了GB/T 40506-2021《生物天然氣術語》[6] 、GB/T 6425-2008《熱分析術語》等10余項標準,僅占據節能標準的3%,但其統一了各方對能源的基本認識,為其他節能標準奠定了基礎。目標要求標準子體系包括了已發布的能耗標準112項和用能產品能效標準75項,占比節能標準的48%,是節能標準的關鍵和重點。能耗限額標準為鋼鐵、有色、煤炭等高耗能行業淘汰落后產能提供了參考,用能產品能效標準為節能低碳產品認證制度、節能和綠色生活行動提供了準繩,我國的空調、電動機等用能產品能效指標和火電等能耗指標均達到了世界先進水平。優化標準子體系占節能標準的9%,包括了已發布的國家標準36項,不僅對鋼鐵、煉油等生產過程進行了優化,還對節能服務和系統提升進行了規范。運行標準子體系和評估標準子體系分別都占節能標準的15%,運行標準子體系已發布有關標準57項,不僅對重點行業運行過程中的節能技術和節能工藝進行了規范,還包括了運行后系統的維護方法。評估標準子體系是對燃煤發電、公共建筑、尿素等項目的評估與分析計算,共計60余項國家標準。

圖1 已發布節能標準分布圖

在節能領域的相關標準體系中,目標要求相關標準占48%,可知目前的節能標準主要集中在能耗限額方面;運行、評估、優化等標準占比較少,工業領域中,對其節能評估、能耗監測、能源管理與審計等方面尚有缺失;在建筑領域,綠色建筑與建筑節能設計、施工驗收和評價等標準,需進一步完善;在交通運輸和公共機構領域,節能評估、能耗監測、能源審計及管理等標準處在緊缺狀態。

2、可再生能源相關標準

2021年5月18日,國際能源署(IEA)正式發布了報告《2050凈零排放:全球能源行業路線圖》表明未來太陽能、風能等可再生能源將在能源消耗中占據主導位置,各國要積極進行能源轉型。可再生能源按其來源的不同可分為太陽能、風能、核能、生物質能、氫能等。

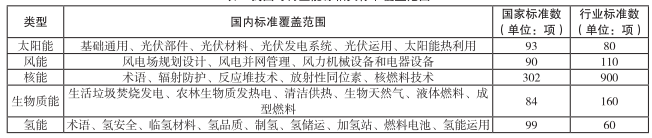

目前,我國可再生能源相關國家標準共計570余項,行業標準1,310多項。太陽能是我國運用非常廣泛的可再生能源,太陽能標準化以光伏發電和太陽能熱利用為主,其中光伏發電和太陽能熱利用相關國家標準93項,行業標準80余項,規范了光伏發電和太陽能熱利用的過程;風能發電是我國風能運用的重要方式,風電領域國家標準90余項,行業相關標準110余項,分布在風力機械設備、風電場安裝、風電場維護等各方面;核能主要用于生產電力,降低碳排放的同時,又可確保經濟的能源供應,我國在核能領域相關國家標準有302項,行業標準高達900多項,主要集中在核電站可行性研究和環評、工程設計及核電廠的施工建造等方面;生物質能不僅可以滿足動力、熱力、電力的需求,還可以生產生物基材料,取代石油基材料,我國生物質能的相關標準包括生物天然氣、液體燃料、成型燃料等國家標準84項,行業標準160余項;氫能是優化產業結構,實現深度脫碳的重要方式,我國氫能現行有效國家標準99項,行業標準60余項,相關標準的覆蓋范圍見表1。

核能,作為一種清潔能源,我國建成的幾座核電站提供了大量的電力,但是由于核反應難以控制,為防止核電站發生重大事故,其相關標準數量最多,可以為核電站的順利運行提供最強大的保障。太陽能、風能、生物質能、氫能等是我國在目前的“雙碳”背景下,大力推廣的可再生能源,其相關標準的數目難分伯仲,并落后于核能利用相關標準,說明各種可再生能源正在蓬勃發展的階段,我們國家對各種可再生能源的利用方式持積極鼓勵的態度,具有良好的發展前景。

二、間接減排標準

間接減排是指增強二氧化碳的吸收與利用,間接減排標準涉及到碳捕集、利用與封存和生態碳匯兩方面的標準。碳捕集、利用和封存(CarbonCapture, Utilization and Storage,簡稱CCUS)是指將二氧化碳(CO2 )從工業或者能源生產相關源中分離并捕集,加以地質、化工、生物利用或輸送到適宜的場地封存,使CO2與大氣長期隔離的技術體系,是實現“雙碳”的有效途徑。生態碳匯一般是指從大氣中吸收儲存或清除CO2的過程、活動和機制,主要有林業碳匯、耕地碳匯、草原碳匯、濕地碳匯、巖溶碳匯和海洋碳匯6種,深刻影響著實現碳中和路徑和效能。

1、碳捕集、利用和封存

技術發展,標準先行,為了推動CCUS技術的發展與應用,2021年3月我國成立全國CCUS標準化工作組,負責CCUS各環節的標準制定。我國目前在基礎方法、技術推行、項目建設與管理、監測、風險管理等多個環節的標準都處于空白狀態。此外,行業標準較少,沒有形成系統的標準體系,現行的CCUS行業標準主要集中在燃煤電廠行業,對燃煤煙氣二氧化碳捕集裝備以及捕集裝備的調試運行等。

表1 我國可再生能源相關標準覆蓋范圍

CCUS技術被認為是削減溫室氣體排放以減緩氣候變化的有效途徑,由于CCUS技術涉及的技術鏈條長、領域廣、不同行業相關的技術發展速度不一,因此我國建立起一套能夠主導產業構建,獲得國際認可的CCUS標準體系有待加強與完善。

2、生態碳匯

林業碳匯因其具有明顯的成本優勢,被認為是應對全球氣候變化的重要途徑,林草局、發改委聯合印發《“十四五”林業草原保護發展規劃剛要》,明確到2025年,森林覆蓋率達到24.1%,森林蓄積量達190億立方米,充分發揮林業碳匯生態優勢 。目前,我國與林業碳匯相關的國家層面標準僅有《林業碳匯項目審定和核證指南》1項,行業標準6項,主要集中在造林的技術規范、項目審定核查、碳匯的計量和監測等方面,北京、上海、廣東等省對碳匯的監測計量、數據采集、造林技術規范、項目審定與核證等方面制定了符合當地情況的地方標準,共計16項。在我國實現碳中和的道路中,碳匯是不可或缺的一項重要手段,加強對耕地碳匯、草原碳匯和濕地碳匯等相關標準的制定,會使碳匯能更好服務于“雙碳”目標的實現。

三、協同減排標準

協同減排標準是指污染物減排和碳減排的協同控制系列標準,涉及資源循環利用、污染治理、生態的修復等系列標準。二氧化碳與常規污染物具有同源性,協同減排有利于推動污染源頭治理,實現降碳與污染物減排,改善生態環境質量協同增效。

我國在大宗固廢綜合利用、再生資源回收利用和再制造領域已初步構建了資源循環利用標準體系,現行的國家標準164項、在研國家標準計劃38項、現行行業標準139項、團體標準70項。國標與行標相結合,強制性與推薦性相協調,覆蓋廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢棄電子產品等多個再生資源品種,基本滿足了產業發展對標準化工作的需求。大宗固廢綜合利用時,由于固廢綜合利用產品工藝、組分、性能等存在較大差異,亟需統一標準,且固體廢物通常含有一定的毒害物質,綜合利用需要對其環境風險進行控制與規范,為了防治其出現質量問題,固廢綜合利用的產品在性能方面也需要規范。

在污染治理方面,我國已發布國家標準500余項,行業標準近630項,建立起了較為完善的污染治理體系。在生態修復方面,發布GB/T 38360-2019《裸露坡面植被恢復技術規范》等6項生態系統評估與修復領域相關國家標準。在行業標準方面,發布34項生態評估與修復領域相關行業標準,一定程度上彌補了生態系統評估與修復領域標準的缺失。

四、管理評估標準

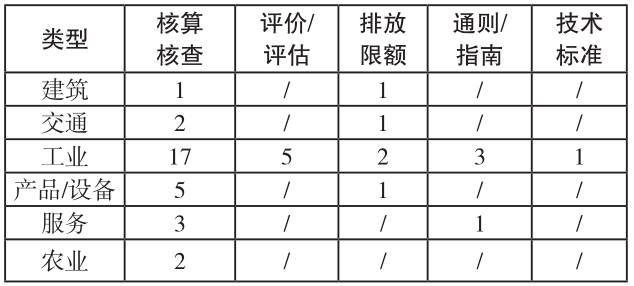

管理評估標準是指核算企事業單位碳排放量和項目減排量,建立、實施能源和環境管理體系,評估節能低碳技術、管理措施效果等相關標準。2014年4月,全國碳排放管理標準化技術委員會(SAC/TC548)成立,負責碳排放管理術語、統計、監測、區域碳排放清單編制方法,企業、項目層面的碳排放核算與報告,低碳產品、碳捕獲與碳儲存等低碳技術與設備,碳中和與碳匯等領域。2015年11月,正式發布工業企業溫室氣體排放核算和報告通則,以及發電、鋼鐵、民航、化工、水泥等重點行業溫室氣體排放核算方法與報告要求,共11項溫室氣體管理國家標準,實現了我國碳排放管理國家標準從無到有的重大突破[18] ,在此之前中國尚沒有正式發布任何一項碳排放管理的國家標準和行業標準。

目前,由SAC/TC 548制修訂的國家標準有45項,按照標準的性質和應用主體進行分類,溫室氣體排放標準涵蓋了建筑、交通、農業、工業等領域,其中核算核查標準30項,評估評價標準5項,排放限額標準5項,通則指南標準4項,技術標準只有1項,具體見表2。由水泥、發電、化工等行業制定的溫室氣體排放行業標準18項,由中國技術經濟學會、廣東省低碳發展促進會等團體制定的碳排放管理團體標準17余項,碳中和團體標準3項。

目前由國家主導,各行業、團體共同積極參與的管理評估標準體系框架雖已初步建立起來,但仍面臨來自各方的嚴峻考驗。首先,我國溫室氣體管理管控標準,以核算核查類標準為主,排放限額和技術標準數量較少,標準覆蓋范圍交窄,且與國際銜接不緊密,溫室信息披露、第三方核查機構和人員資質相關標準都有待進一步完善。其次,缺少產品碳足跡核算標準、低碳技術和低碳評價等相關標準,急需制定溫室氣體管控標準。

表2 “雙碳”相關管理評估國家標準

五、市場化機制標準

“雙碳”目標的實現,離不開市場化機制的有力支持,這方面的標準規范了綠色金融和交易機制的相關業務,是實現可持續發展的必要基礎。2018年1月,人民銀行牽頭成立中國金融標準化技術委員會綠色金融標準工作組,重點聚焦氣候變化、污染治理和節能減排三大領域[19] 。目前,我國綠色金融相關標準建設處于體系不健全的初始階段,共計國家標準1項,行業標準2項,地方標準14項。2021年以來人民銀行牽頭發布了《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》和《金融機構環境信息披露指南》《環境權益融資工具》[21] 兩項行業標準。《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》使得國內綠色債券標準得到了統一,《金融機構環境信息披露指南》和《環境權益融資工具》標準的發布,填補了綠色金融領域行業標準的空白,為我國環境風險科學量化分析、完善風險管理流程、環境權益交易產品創新和碳定價機制形成提供了制度保障。

國內綠色金融標準建設雖取得一系列進展,但為了支撐綠色金融的發展迫切需要一個被社會廣泛認可的認證評估標準,實現綠色金融籌集資金真正用于綠色項目和綠色產業,同時為了避免“假綠色”,目前我國雖已在綠色信貸、綠色債券和綠色項目的范圍界定標準上做出了很多努力,但仍需要進一步進行明確和細化,完善界定標準。另一方面,我國綠色金融標準體系與國際主流標準存在差異,綠色項目認定口徑、產品設計、信息披露和風險管理要求不盡相同,要推動綠色分類標準“國內統一,國際趨同” 。

六、總結與展望

“雙碳”標準的實施與構建因參與主體多、涉及領域廣,覆蓋范圍大,使其成為一項長期、系統、復雜的工作。目前我國“雙碳”標準體系建設處在從小到大、從點到面、從普遍適用性質的通則標準向多行業、多環節適用性具體標準發展的關鍵時期,但目前“碳中和”概念尚未統一,標準缺乏統籌與協調,政府部門發的文件與標準之間存在交叉、重復和矛盾,標準體系不完善,存在缺失,與國際標準銜接不緊密,離全面支撐“雙碳”目標的實現尚有較大差距。

為了加快標準體系的構建,推動標準的有效實施,在建立“雙碳”標準支撐體系過程中,可以考慮從以下四部分進一步開展工作。

(1)堅持以需求為導向、急用先行的原則。擴大標準覆蓋范圍,研究制定生態碳匯、低碳評價、低碳技術與產品碳足跡等相關標準,有效增加標準供給,補齊標準短板。

(2)形成標準體系框架下眾多節能、低碳、生態、環保、循環等標準的集成應用方案,使得地方政府、企事業單位等能夠更好地使用相關技術標準,達到節能降碳的效果。

(3)推動綠色金融標準化工作,來支撐市場化工作的開展。形成以綠色金融理論研究為基礎,以深化綠色金融產品和服務創新為支撐,以加強金融機構監督和信息披露為重點,推動綠色金融的可持續發展。

(4)構建起完善的監管體系。加強標準與產業政策、法規協調,加大對標準的宣傳和培訓力度,在雙碳目標的引領下,形成能夠推動技術研發、標準研制、推廣應用、綠色金融相結合的創新監管模式。(作者:石明娟 曹雨婷 張吉興 毛林軍 陳滬杰)