隨著產城融合新戰略的提出,科技產業園也迎來了4.0時代。本文試圖立足長三角數字科創園項目的建筑設計實踐,從探討4.0時代產業園應具有的功能內核出發,綜合設計生成邏輯,為共享經濟新生代“交互”式產業園的設計提供可借鑒的思路。

杭州市九喬地區作為浙江省創業創新高地,融入長三角世界級城市群、環杭州灣大灣區建設、滬嘉杭G60科創走廊發展區,是杭州城東智造大走廊、G60科創大走廊和錢塘江金融港灣交匯的關鍵節點。

長三角數字科創園位于現規劃中的杭州九喬數字國際商貿城內,計劃成為區塊迅速發展的啟動旗艦。本項目占地約9.2 hm2,整個建筑群位于“兩廊一灣”交匯處。基地西側緊鄰豐收湖公園,東側貼鄰喬司南站地鐵及TOD商圈。整個園區毗鄰公園,綠色景觀中心帶巧妙流入建筑內部,園區內面向中心景觀軸的空間呈現共享開放的設計原則。園區設計充分利用湖面景觀,意在營造宜居環境。

作為浙江省打造創新強省的戰略平臺,本園區依托4.0產業園的功能內核,旨在以其多元共享的資源、高效科學的功能組織、綠色有機的生活方式,為各類高端創新企業創造最佳條件,實現經濟的快速發展。

1、設計背景——功能內核的4.0

1.1 產業園4.0的定義

國內產業園區作為產業發展的重要載體,其主要特征、經營手段、產城融合的方式都在不斷演變。現已從1.0階段一步步地過渡到了4.0時代。

深圳蛇口工業區的開設開啟了由生產要素需求推動的產業園1.0階段,這個時期的產業園多為工業集中型。進入由服務要素需求推動的產業園2.0階段,場地呈現以銷售為主的獨棟布局,代表園區為2000年建設的中關村軟件園。3.0階段引入了“智慧園區”的概念,認為產業園區應是一個產業園、加速器、孵化器、眾創空間的集合體。不同的園區空間在行業側重與組織形式上各有特點,其核心要素包含空間設施、創業服務、關系網絡和資本對接,為創業團隊提供創新創業活動所需要的“軟硬件”資源和資金支持。

4.0階段的萌生節點眾說紛紜,其中一種說法源自2016年浦東軟件園提出的“互聯網+服務”戰略,即以互聯網技術和平臺作為載體,產業園從單一的服務提供轉變為社區信息資源的連接分享,讓園區企業之間形成彼此的服務對象和服務者。

1.2 產業園4.0的特征

產業園4.0在園區內聚集企業發展需要的資本、政府和科研機構等各類生態要素,形成一個各主體深度連接、相生互動的平臺生態網絡。在空間產品方面,建筑產品的空間氛圍較強,注重交流空間的打造,各類配套設施更趨完善,形成職住平衡的“5 min生活圈”。

在互聯網經濟高速發展的“互聯網+”背景下,產業園4.0應有“產城融合”“創新驅動”“復合經營”等特質。其具體內容體現在以下兩個方面:(1)在園區內部,以園區運營盈利為主,在實現產業園、加速器、孵化器、眾創空間等必需功能的基礎上將這些功能之間產生聯系,在整個園區形成功能閉環;(2)從園區向外,推動產業與城市融合發展,以城市為基礎,承載產業空間、發展產業經濟,驅動城市更新和完善服務配套。

2、設計過程——設計創新的4.0

下文以“長三角數字科創園”為例,重點分析“4.0時代”產業園的具體設計內容。

2.1 設計理念

基于產業園4.0的功能內核,本園區的定位是打造融入城市的全維度多功能型產業范本。具體分為3個方面:(1)建立立體式生態交互平臺,發展可持續發展的資源整合、服務共享模式;(2)園區內辦公、生活雙圈閉合,智造產業生態閉合圈和智能服務配套閉合圈相互補充,相輔相成;(3)打造引領周邊產業的高端啟動區,將城市第二支點從傳統市場轉變為智慧創新,加速產業結構轉型,推動城市產業升級。

2.2 功能設計

在本項目前期階段,定位園區使用人群是金融從業者、企業管理人員、科技研發等創新型人才。據資料表明,金融行業從業人員40歲以下占比高達83.2%,科技研發人員40歲以下占比高達89.3%。企業高管年齡結構的年輕化,推動辦公環境更看重“體驗與交互”,即園區內可同時具有會議報告、展示、餐飲、創客辦公、休閑娛樂和運動健身等空間,且它們之間的關系應是立體、多維的。

基于前文提出的愿景拋出一個問題:4.0時代的優質產業園應該是什么樣的?進入大數據時代,通過算法得出“最優解”漸漸成了解決問題的首選手段。本項目也擬用建立數據庫篩選的方式,探尋新時代產業園的最優功能配比。

本項目采取的方式是:對長三角地區50個同等規模的優質產業園進行訪談和調研,以此建立設計所需的基礎數據庫,分析得出以下兩方面的內容:(1)產業園內最適宜的功能占比。創新用地,配套/辦公=1/2;工業用地,配套/辦公=1/4;商辦用地,配套/辦公=10/23。(2)產業園內最適宜的各功能占地上建筑面積比值。酒店占比為6.56%,餐飲占比為2.02%,食堂占比為3.02%,商業占比為12.62%,會議占比為2.07%,展示占比為3.40%,運動休閑占比為1.51%。

2.3 建筑設計

2.3.1 整體概念——“合院”

參考前期調研結果,園區通過自身重構形成四大板塊:孵化器、加速器、獨角獸和企業總部,讓辦公空間更有規劃和多元化的同時,四大板塊也分別對應企業成長周期的4個階段,寓意產業園“1.0”到“4.0”的更替。

設計借用江南傳統院宅的空間形態和布局,將傳統“合院”的概念植入園區設計中。以豐收湖公園水景為源頭,以虛實相生、步移景異的山水藝術為靈感,四大板塊共同形成“合院”的室外景觀空間,單體建筑體塊中心生成中庭空間,各個室內空間形成“山水”呼應之勢。基地內底部建筑如“溪澗磐石”般布局,營造自由靈動的空間趨勢。

2.3.2 水平設計——“圈層”

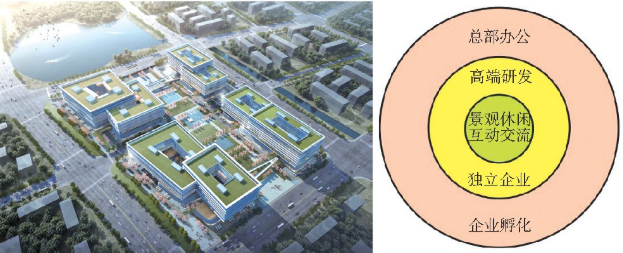

依照“生態交互、功能閉環”的設計理念,總體設計主要形成3個圈層:最核心的圈層是景觀休閑和公園式的交流圈層,中部是高端研發及獨立的企業圈層,最外圍是以孵化器及大型企業辦公為主的圈層。(見圖1)

圖1 建筑效果圖與圈層示意圖

2.3.3 豎向設計——“滲透”

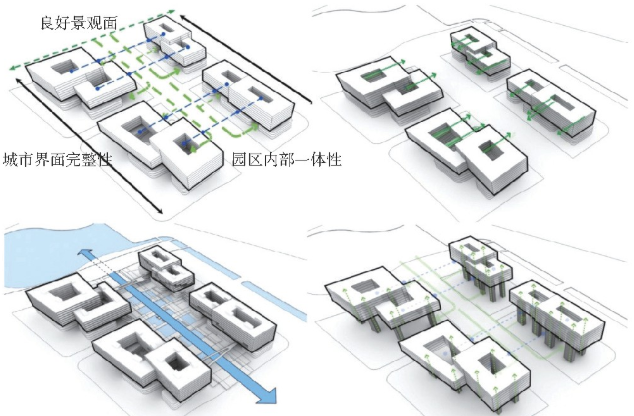

本方案將園區生活配套、產業配套、企業孵化等功能設置于底部裙房,各功能空間布局靈活,進行穿插設置。建筑主體在外部沿街創造連續完整的城市界面,形成極富沖擊力的建筑形態。由西側豐收湖引入的自然景觀順著廣場自然滲入四塊場地形成的室外空間,形成由內而外的空間聯系。基地內各空間依據主要功能,排列成垂直的“森林體系”,園區內服務配套作為“樹根”承載著園區服務的重要功能,其上按照企業發展的不同階段,以及市場化中的實際發展順勢,將各功能空間自上而下串聯,成為設計的主要邏輯。

基地中部開敞的自然景觀帶順著各地塊首層的開放廣場及三層景觀通廊,采用海綿式立體滲透到建筑底層“磐石”上部抬升而起的建筑庭院內,并隨上部豎向共享空間延伸入“森林體系”中的各個辦公層級,使景觀、光影、空氣等向建筑上層流動,激活了園區內各功能區塊的相互聯系,自發生長出通透的山水建筑空間形態與立面(見圖2)。

圖2 項目規劃分析圖

圖3“瀑布式共享邊庭”示意圖

2.3.4 特色設計——“共享空間”

“共享空間”原指建筑物內可供公共使用的過渡空間,如走廊、休息室、過道等。如今這個概念在共享經濟盛行的背景下被重新提起,成為最能在微觀層面體現“產業園4.0”的設計細節——在資源配置網絡化的今天,當代社會的個體追求私密性的同時又有著謀求交際的聚落精神,一個邊界模糊、功能多樣的空間是對這種現象最貼切的注腳。

為了使水平和豎向的功能互相貫通,本園區設計提出“瀑布式共享空間”的概念,力求在企業內部打造共創、共享、交流的空間。園區內的共享空間被設計成透明邊庭的形式,分布于各個建筑單體立面。行走路徑由弧形樓梯從底層廣場盤旋而上,在垂直方向的觀感如同墜潭銀練,是建筑山水立面肌理的自然延續,故名瀑布式共享空間(見圖3)。

在空間處理方面,通過不同形式的階梯將所有的空間連接在一起,為工作者提供更多休息空間。利用互補的圖形邏輯,與階梯相對的下沉空間也可以作為企業路演的展示臺或作為臨時小講堂。另外,在階梯之外的部分安插小型的創客和會議空間,使整個豎向空間得到最大限度地利用。

3、結語

在提倡產城融合與共享經濟浪潮興起的背景下,“4.0時代”的交互式產業園是產業園設計適應社會發展的必然導向。結合具體項目來看:前期的調研和對大數據的篩選處理表明了與時俱進的設計內涵;江南院落式的大空間交錯、景觀與辦公的圈層交融、瀑布式邊庭中辦公與休閑的功能互補等這些都是交互式與共享精神的具體體現。

長三角數字科創園項目在“4.0時代”產業園的基礎上自我革新,是對新時期產業園設計的一次大膽嘗試,旨在為今后的產業園設計提供經驗與借鑒。(作者:鄭子豪)