從過去簡單的“廢水、廢氣、固體廢棄物”治理,到如今涉及到醫療衛生、餐飲服務、噪音等各個領域的治理,陜西省的環保產業取得了深入的發展。陜西省環保產業協會秘書長李天舉在2016年第四次省政府常務會議中提到,“陜西省當前已經初步形成了環保產品制造、環保技術服務和資源循環利用的環保產業體系。”但是在實際的數據收集過程中,作者發現統計口徑不一致,當前陜西省尚未公布單純環保產業的數據,而是將其歸類到節能環保產業這一大類進行統計,因此本文在此部分的研究中,對陜西省節能環保產業的整體發展情況進行分析得出陜西省環保產業的發展現狀及存在問題。

一、陜西省環保產業發展現狀

根據陜西省統計局官網提供的相關資料顯示,當前陜西省節能環保產業體系已初步形成,節能環保企業經營狀況良好,投資和研發投入力度較大,促使全省環境污染治理取得了良好成果,本文總結出以下幾點:

(1)防治工作本末兼顧,治污減排成效明顯

陜西省在“十二五”期間的GDP年均增長保持在11%左右,經濟增速穩中有進的同時,環境問題不可忽視。在圍繞“一山二水三大區塊”幾大突出問題和實施“四大環境工程”(碧水、藍天、綠水、朝陽)上,截至2016年,陜西省環保工作在大氣污染、水污染、土壤污染防治以及降污減排、農村環境整治和生態保護工作上成效突出。

在大氣污染、水污染和土壤污染這三個較為凸顯的問題上,陜西省環保產業做到了防與治同步進行,本末兼顧。2015年省政府先后出臺有關大氣污染防治的六項措施、有關水污染防治的“水十條”行動綱領、《重金屬污染防治“十二五”規劃》,以西安為代表的城市空氣質量有一定程度的改善、PM2.5檢測較之前明顯下降,以渭河為代表的水域出境斷面比例和水質明顯轉優,以重金屬污染土壤的防治工作通過環保部考核;在降污減排工作上,關中地區率先完成既定任務并處于西部地區領先水平,以高耗能燃煤排放量降減工作為例即可看出陜西在該方面的工作成效;在農村環境整治、生態環境保護方面,僅2016年就有67個縣970個行政村的農村環境綜合整治工作順利完成,累計總投資5.4億元,受益人口148萬人。

(2)節能環保產業體系成形并初步完善

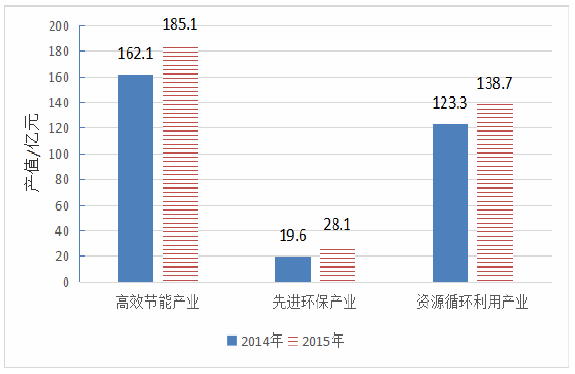

按照國家統計局發布的《戰略性新興產業分類》相關標準,節能型環保產業中又可細分多種類型。在陜西省的產業鏈中,以陜鼓集團、西瑪電機、海浪鍋爐等為代表的企業,因其覆蓋了高效節能設備的生產、工業控制裝置以及新型建筑材料制造等方面的高效節能產業,故而在本省節能環保產業規模中占據的份額最大;以工業“三廢”回收為主、兼顧資源化利用以及城鄉生活垃圾綜合利用、水源循環利用的資源循環利用產業,在該體系的產業規模中份額次之;而以西礦環保、陜西蘭環以及2014年底成立的陜西環保產業集團為代表的企業,業務范圍從環保專用設施設備以及相關材料的制造等方面的先進環保產業,覆蓋到環保全產業鏈,故而在節能環保產業中增速最高,陜西環保產業集團的“集團軍”也將在先進環保產業方面有新的作為。分版塊來看,高效節能產業、資源循環利用產業、先進環保產業相關產業在2015年創造產值分別為185.1億元、138.7億元、28.1億元,在陜西省節能環保產業體系中占比分為為52.6%、39.4%、8%,其中,高效節能產業在當年直接拉動節能環保產業增長的7.6個百分點。此外,在節能環保技術的研究與推廣、工程的施工勘察技術、環境質量檢測以及環保、治污等諸多方面形成的節能環保綜合管理服務業也漸成氣候,陜鼓節能技術服務公司為代表的合同能源管理企業開創的合同能源管理模式,成為節能環保技術服務一種新模式,相關企業迄今約有100多家。至此,高效節能產業、先進環保產業、資源循環利用產業以及節能環保綜合管理服務業共同構成了全新的陜西省節能環保產業體系,共同發力、共同創新。

圖3-4 2014-2015規上節能環保產業產值

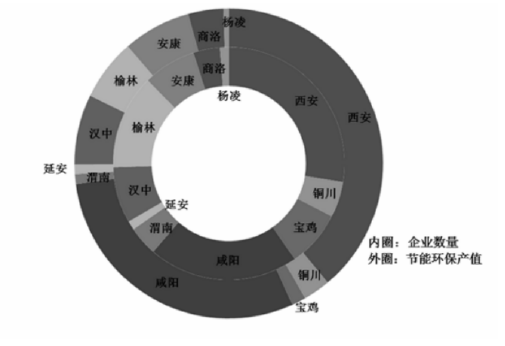

從陜西省統計局發布的信息來看,省會西安和相鄰城市咸陽兩市的節能環保產業規模占有相當大的比重,兩市加在一起共占68.6%,超過全省的一半。下面分別來看兩市的環保產業規模發展情況,2015年西安市環保產業產值比重達到了38.9%,相比2014年增長了約十二個百分點。咸陽市占29.7%,比上年增長36.4%。從兩市節能環保的企業數量來看,西安市和咸陽市的企業數量也占據絕對優勢。從產值比重和企業數量比重來看,兩市的環保企業數量相對于榆林、漢中、安康、商洛等較多。在少數節能環保產值過10億的企業中,省會西安獨占三家,臨近的咸陽擁有一家。與此相比,寶雞、渭南、榆林三市的節能環保產值相對較低,而相對的數量較多,表明三市的環保企業規模較小,產出能力有限。值得一提的是,安康和商洛兩市的產業規模雖然處于全省的中間位置,但是產值卻突飛猛進,截止到2015年,相比于上一年,兩市的產值分別增加了2倍和4倍,大有后來居上的勢頭。

圖3-5 2015年各市(區)規上工業節能環保產業企業數量和產值

(3)節能環保企業經營狀況良好

①大型企業繼續保持增長優勢

根據陜西省統計局官網統計顯示,2015年末,陜西省節能環保產業產值占其工業總產值比重過半的節能環保企業的發展速度較快。全省4戶節能環保產值過5億共實現利潤總額9.8億元,占節能環保企業的45.2%。每百元主營業務收入中成本為77.8元,較規上工業平均水平低2.4元。主營業務收入利潤率為13%,較規上工業高5.7個百分點。資產負債率為47.8%,較規上工業低8.1個百分點。

②經濟效益快速增長。2015年,陜西省節能環保企業實現利潤總額為21.7億元,比上年增長19.9%。與規上企業相比,主營業務收入利潤率偏高,資產負債率和企業虧損面都低于規上企業,因此可以說,陜西省節能環保企業具有良好的發展趨勢。

③投資總額雖有回落,但研發投入力度增加

2015年,陜西省節能環保產業投資總額為868.5億元,占戰略性新興產業投資的35.3%,居七大戰略性新興產業之首;比上年增長20.8%,較戰略性新興產業投資增速高2.7個百分點,較全省工業投資增速高11.7個百分點。但相比于2014年節能環保產業投資近四倍的井噴式增長速度,回落較大。

2015年末,全省開展研發活動的規上工業節能環保產業法人單位有46家,占規上工業節能環保產業的18.9%,較規上工業平均占比高2.9個百分點。全年投入研發經費2.95億元,比上年增長12.2%,較規上工業研發經費增速高4.8個百分點。實現新增產品產值32.5億元,比上年增長10.6%,遠高于規上工業-8.3%的速度。

(4)“集團軍”打開產業發展新格局

隨著市場需求的不斷擴大,現有環保企業的生產規模也隨之擴大,也為研發規模的擴展奠定了一定的經濟基礎。與此同時,由于環保產業的未來形勢一片大好,促使別的企業加入環保產業的行列,尤其是一些國有大型企業,比如陜煤化集團、延長石油等,它們甚至已經成立了獨立的環保公司,專門拓展環保業務。環保產業作為新興產業,還沒有形成整體優勢,企業之間往往各自為戰,互相爭奪市場的主動權。中小型企業雖然眾多但無力支撐這一廣闊市場,科技應用與生產脫節也是一大掣肘因素。2014年陜西環保產業集團的成立,在一定程度上解決了部分問題。就現狀來看,整個環保產業的產業鏈已經囊括在集團軍業務范疇之內,集團軍非常重視先進技術的引進和開發,而后續的環保資金投融資平臺以及新技術、新產品的研發推廣,以及如何實現進一步的產業發展、升級并帶動資金流向和資本累積,帶動更多社會資本參與環保,對于山西環保產業集團來說都是一個全新的課題。

“集團軍”在成立一年后,它的優勢很快就凸顯出來了。環保產業集團在業界獲得了不少的資質和榮譽,尤其是獲得了“一條龍”環保服務專業資質,如項目建設環評、環保工程監理、以及環境監測等。在大氣污染治理方面,也依然值得稱道。環保集團與中科院地球環境研究所進行了合作,使得大型太陽能城市空氣清潔系統西安示范項目得以順利實施。在固體廢棄物利用方面,有效對關中以及陜南地區危險廢棄物廢進行綜合利用。

在投融資平臺建設方面,積極與金融機構開展深層次的合作,促使多方社會資金注入環保產業,為環保產業的長足發展奠定基礎。陜西環保產業集團實現了公司的轉型,通過資產重組、合資、收購等方式,進一步優化產業結構。并且由于其良好的借貸信譽,省內十幾家銀行對陜西省環保產業集團意向性授信達到1600億元,流貸授信11億元。這就為陜西省環保產業集團規模的擴大和技術的革新提供了強有力的支持。截至2017年,陜西省環保產業集團已經擁有十幾個個下屬企業,并成立了兩個區域分公司,業務不斷深入和擴展,形成完整的環保全產業鏈。同年,環保產業集團總體收入已經超過了2.億元,創造的利潤總額也將近4200萬元。

隨著陜西環保產業集團實力的不斷增強、技術的不斷更新,它的業務也已經由國內拓展到了海外,國外擁有更為先進的技術,這為集團的長足發展注入了活力。目前,陜西環保產業集團已經和美國、新加坡、意大利等國的知名環保公司進行了交流,并對他們的先進技術進行了解和考察,在此基礎上達成了合作意向。環保產業集團將視野伸展到國外,本身就是一大創舉,在清醒認識自身技術不夠發達的基礎上,虛心學習外國的先進技術和經驗,以彌補原先的不足。這一舉措不僅有利于集團自身的完善,并且有利于拓展海外市場的業務,為集團的發展創造良好的條件。陜西環保產業集團的發展必將提升陜西省環保產業的發展速度與質量。

二、陜西省環保產業發展面臨的問題

雖然經過幾十年的發展,陜西省環保產業已經取得了一定的發展成績,但我們在全面看待產業發展狀況時不可忽視發展過程中存在的問題。現今陜西省環保產業發展存在產業相關法律條規缺位、產業規模小、發展后勁有待提升等問題,發展瓶頸仍待突破。

(1)環保產業立法缺位

從陜西省目前的法律法規協調內容方面來看,雖然環境法律網絡現已基本形成,但其仍處于“污染治理”的末端理念而并未將環保上升到產業層面,在環保產業層面的法律、規章、制度相對零散分布,關于環保產業的正式的單獨立法仍然缺位。立法層面的強有力支持對產業發展意義重大,在當前陜西省環保產業立法尚為缺位的情況下,我國環保產業的領頭羊省份-江蘇省已于2013年發布了《江蘇省人民政府關于加快發展節能環保產業的實施意見》。環保產業立法的缺失,一方面會導致環保企業的相關管理部門因缺乏具體的法律依據而影響其工作的有序開展,另一方面,企業自身發展大多受企業者個人偏好或自身短期利益追求的影響,由此必會導致企業不能在法律的正確引導下健康有序發展。

(2)環保企業大多規模較小,企業競爭力較弱

陜西省環保產業起步較晚,當前環保企業數量不足,規模較小,企業競爭力不夠強大。主要表現在:①與安徽省比,兩省的GDP總量大體相同。安徽省的節能環保產業企業單位數是陜西省的2.5倍,產值也是陜西省的大約5倍。可知陜西省環保企業數量較少且企業規模較小。據相關資料統計,當前陜西省環保企業人數大都在100人以下,以中小型國有企業和集體企業為主,鄉鎮企業居多;環保產業屬于技術密集型產業,而當前陜西省中小型環保企業大多是小規模生產經營,產品檔次較低,利潤薄,且2015年陜西省環保產業投資和新產品開發經費增速回落,產業發展的后勁總體上來看仍顯不足;②陜西省的環保產業大多數未能形成較高水平的競爭力和影響力,總體技術水平在國際上不夠先進,高技術環保產品較少,環保產品的功能、結構、性質等方面相近,未能錯位發展、互補發展,因此差異化程度和市場集中度也均較低,而環保企業之間的溝通合作水平也相對不足,這就導致陜西本土環保產業在產品、服務等方面不能較好地滿足市場需求。③環保方面的小微企業運營成本偏高。相關統計數據顯示,陜西省的副省級省會城市西安,截至2015年末共有節能環保小微企業132家,占相關企業總數的86.3%,每百元主營業務收入中成本為85.2元,高于平均水平2.4元,高出規上工業平均水平5元。

(3)技術基礎薄弱,技術創新能力有待提高

近年來,陜西本省的環保產業在技術創新能力方面較之發達國家及地區仍有差距,產業技術研發支撐體系還不夠完善。中小企業占據本省環保產業的主體,常規技術占主導而缺少新技術、新裝備、新工藝,科研隊伍力量有限,研發能力不足,技術基礎相對薄弱,關鍵設備、核心技術、最新產品等對外依賴性較為明顯;而與此相對應的是,陜西省在環保產業技術研究的經費投入上規模不夠,產學研結合度和密切性不足,研究成果、技術轉化以及現有技術研發群體和工藝運用群體配合程度不夠,科技研發專項基金少、研發項目少、研究成果少以及成果轉化周期長,再加上本省環保產業知識產權保護意識缺乏,自身創新動力不足,國內外技術轉讓受限,這些問題均為掣肘因素。

(4)管理方式落后,管理水平低

陜西省本省環保產業普遍呈現出起步晚、人數少、中小型、組織形式單一、管理水平較低、管理方式落后等問題,而行政化管理又是治污單位的一個明顯特點,在行政力量主導下開展的環保產業項目,在項目實施、權責劃分以及環保設施運營效率等方面不能達到理想效果,環保功能與作用也就不能最大化發揮,因此本省環保產業方面的企事業單位均在管理水平上進步有限。此外,陜西省環保產業的行業化還需進一步規范,地方保護主義依舊存在,行政化管理縱深不足,市場管理、監督、協調以及行業協會的作用發揮不夠明顯,規范的產業標準、質量控制體系等均需強化,環保產業市場管理也是一個問題。(作者:白雪)