改革開放以來,開發區建設已經歷40多年,也面臨在新發展階段逐步邁向高質量發展的新任務新使命新要求。基于此,以甘肅省省級開發區考核評價工作為基礎,分析了甘肅省47個省級開發區經濟、產業、體制機制等發展現狀。

一、甘肅省級開發區發展現狀

1.1 整體發展趨勢持續向好

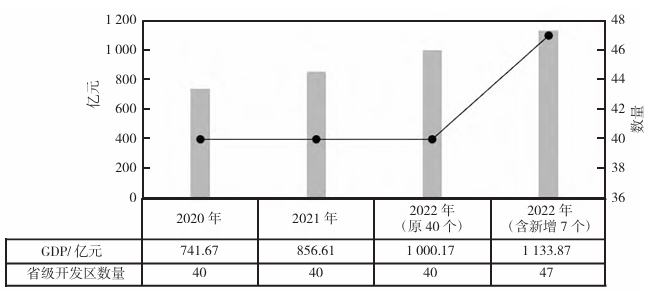

截至2022年底,甘肅共有省級開發區47個,覆蓋了甘肅省14個市(州),建成面積5.09萬公頃,占規劃總面積的42.7%;入駐企業8049家,其中規上企業924家,占甘肅規模以上企業的38.6%;47個省級開發區地區生產總值達1133.87億元,占甘肅省地區生產總值的10.12%,除去2022年7個新認定的省級開發區地區生產總值為1000.17億元,同比增長16.76%,相較于 2021 年 15.50%的增長率,提升1.26%(見圖 1),以超過甘肅GPD平均增速十個百分點的速度增長,帶動區域經濟社會高質量發展“驅動引擎”作用不斷凸顯。

圖1 2020—2022年甘肅省級開發區GDP總量

1.2 發展不平衡問題比較突出

2022 年甘肅47個省級開發區中,生產總值突破百億元的開發區有3個,生產總值在90~100億元的開發區有2個,10~50億元之間的有25個,尚有17個開發區地區生產總值不到10億元;GDP總量最高的嘉峪關工業園區為116.39億元,是GDP總量最低的97.8 倍,經濟總量、基礎設施建設、園區企業數量和層級都存在巨大差異。同時,開發區的建設水平和經濟總量的差異也影響著其對縣域經濟的貢獻率,GDP總量排在前5的園區其對縣域經濟的貢獻率均超過了30%,而排名后5位不到10%。

1.3 “集聚效應”弱于國家級開發區

國家級和省級開發區不僅是審批機構和體制層級上的差異,在建設和運行中,規模設施、要素投入、政策支持和管理機制均存在較大的區別。甘肅省內國家級開發區的規模也普遍大于省級開發區,且發育更為成熟,域內基礎設施也相對完善。各種要素優勢使得國家級開發區更易于形成“集聚效應”,而省級開發區與國家級開發區相比,要素“集聚效應”存在明顯的差距,對地區經濟發展起到的帶動作用也相對有限。2022 年甘肅6個國家級開發區共實現地區生產總值1422.5 億元,平均值為237.08億元,比47個省級開發區地區生產總值1133.87億多288.63億元,平均值是省級開發區24.23億元的9.78倍。

1.4 傳統產業依然占據主導

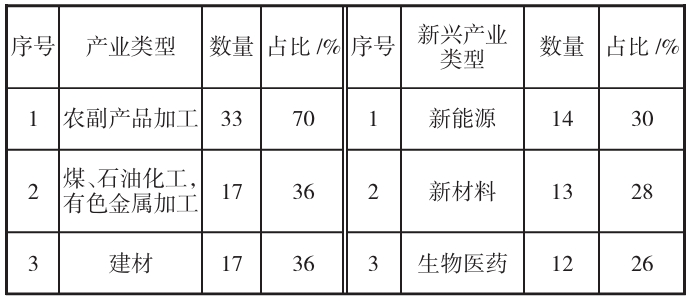

甘肅省級開發區產業發展主要依托當地資源優勢和傳統產業要素,整體上還是以傳統工業制成品的初級加工為主,主要包括以農、副、畜牧為主的制造業和依靠本地能源礦產資源發展化工為主的不可再生資源的制造加工業,戰略性新興產業的布局相對較少[3]。產業類型中布局最多的為農副產品加工,為33個,占總數的70%。其次是化工和有色金屬加工、建材,其中:以煤、石油化工和有色金屬加工為主的開發區有17個,以建材生產加工為主的有17個,占總數36%。戰略性新興產業方面,布局較多的為新能源、新材料和生物醫藥,其中:新能源為主要產業省級開發區有14個,占比30%,新材料13個,占比28%,生物醫藥12個占比26%(見表1)。

表1 省級開發區布局最多的產業(新興產業)類型的數量和占比

1.5 管理體制機制差異較大

甘肅省級開發區管理體制主要是行政主導型,即通過政府的派出機構—— —管委會的形式來進行運作,性質多數為事業單位或參公型事業單位。從整體看,甘肅沒有統一的開發區管理條例或關于體制機制的指導意見,所以各市縣省級開發區體制機制方面存在較大差異,主要表現在兩個方面。

1)開發區管理機構性質及級別差異。行政單位、參公單位和事業單位性質并存,事業性質管委會占比最大,超過50%。開發區管委會機構級別的差異較大,從正科級到正縣級不等,其中:正縣級18個、副縣級17 個、正科級11個,1個未明確定級。

2)管理機構設置和人員數量差異。機構設置上,有的開發區機構多類型全,包括黨政辦公室、產業發展局、投資服務局、規劃建設局等內部機構,而有的開發區基本沒有內設機構和縣鄉政府合署辦公;在編人數上,截至2022年底,開發區人數最多的達100余人,最少不足10人。

二、制約因素

2.1 主導產業不夠明晰

主導產業不突出,產業發展方向不明確的問題較為普遍,47 個省級開發區明確主導產業的尚不足60%,大部分只解決了產業集中或集聚的問題,“小而全”“集而不群”問題依然明顯,部分園區在“一區多園”模式下每個園區發展一類產業,且關聯性不強,產業類型甚至多達6~7種,沒有形成明確的產業分工,導致產業鏈延伸受阻。在主導產業選擇上,還是以傳統工業制成品的初級加工為主,多數入園企業現代化水平低,技術含量不高,發展高新技術產業和戰略性新興產業的相對較少,隨著支柱資源枯竭或傳統產業轉型遲緩,開發區發展也將遇到瓶頸。

2.2 創新實力普遍不足

相比國家級開發區,省級開發區的發展更容易受到地方經濟競爭和影響,從而擠出企業的創新投入。多數入園企業只注重簡單的資源粗加工以在短期獲取利潤,很少關注難度大、投入多、周期長的科技新產品開發,不愿意在科技創新上進行投入,自主知識產權少,研發成果微乎其微,25個開發區研發經費與主營業務收入占比不到2%。開發區服務小微企業的技術研發孵化器、實驗室或服務平臺仍不完善,創新主體培育不足。相較于發達地區,甘肅省整體經濟基礎和區位優勢較差,很多園區沒有高端支柱產業的支撐,傳統行業難以引進和留住高層次人才,技術人才匱乏也是導致技術研發能力弱重要原因。

2.3 營商環境和招商引資仍需強化

3年疫情之后,各地全力發展經濟,拼土地、拼政策、拼服務,各省招商引資內卷嚴重,甘肅省作為經濟欠發達省份,惠企政策、營商環境、基礎設施等均與發達省份有較大差距,園區管理和服務方式都缺乏智慧化改變,“工業互聯網”建設滯后,與多數高精尖項目不匹配,同相鄰陜西、四川等省份開發區競爭優勢不足。而且,同國家級開發區相比,省級開發區的財稅政策優惠力度有限,整體競爭實力欠缺,吸引力不夠。同時,省級開發區普遍缺乏專業度高、綜合性強的招商隊伍,招商人員多來自體制內,缺乏經營管理經驗,在承接“一把手”招商引進意向企業的后續跟進和中小微企業招引上缺乏與市場化對接的能力。

2.4 體制機制亟待優化

2021 年 5 月,甘肅省政府印發《關于推進園區加快發展的若干措施》印發之后,省級以上園區陸續成立了開發運營公司,但“管委會+開發運營公司”模式仍處于起步階段,政府與市場權責尚未厘清,分工尚不明確,管委會依然在開發建設、資本運營、招商引資等方面占據主導,平臺公司實際上未發揮市場化運營的主體作用。省級開發區管理機構性質和行政級別十分不平衡,多數事業性質的管委會沒有相應的行政審批權限,特別是沒有項目審批權限,導致“一窗辦”“一站式”服務難以實現。同時,甘肅有11個省級開發區管理機構仍為科級建制,主體地位不高,“小馬拉大車”的問題日益嚴峻,與開發區現有規模、承載、職能不相適應。(作者:張吉平, 劉勇)