本文通過對山區城市生態農業產業園在用地規劃策略和產業發展支撐兩方面的探索,針對存在的問題提出相應的解決辦法,在推動經濟增長的同時,助力地方鄉村振興發展。

一、龍雁經濟技術開發區生態農業產業園實例分析

1.1 項目背景

根據龍巖市委、新羅區委對新羅區產業發展的戰略部署,新羅區未來將按照“一城一區四園”的總體布局,全力推進龍雁組團“雁石-白沙-蘇坂”片區的開發建設。為配合龍雁經濟技術開發區整合工作,加快推動新羅生態農業產業發展,龍雁經濟技術開發區生態農業產業園應勢而生。

1.2 項目概況

1.2.1規劃范圍

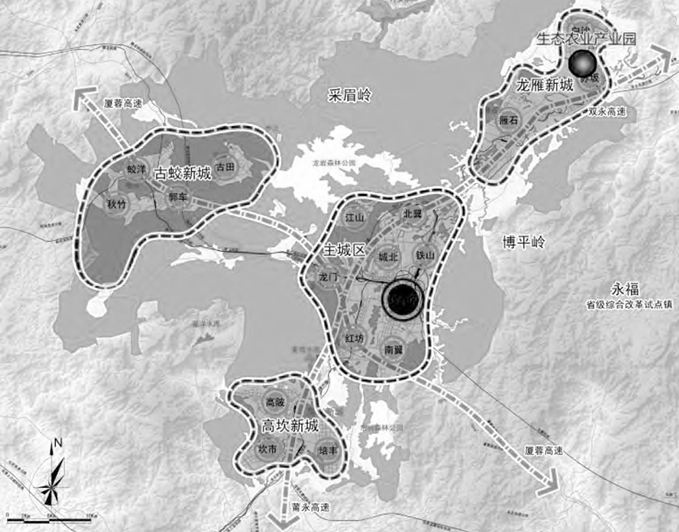

龍雁經濟技術開發區生態農業產業園位于龍巖中心城區主城區東北部,蘇坂、白沙2個鎮區之間,由東、西部2個片區組成,總用地面積約3.13km2。其中,西部片區規劃范圍東至政永高速白沙連接線、西至新城西路、南至新城中路、北至園區北側山體,用地面積約1.98km2;東部片區規劃范圍東、西、南側均至雁石溪旁山體,北至尖山,用地面積約1.15km2。生態農業產業園區位分析見圖1。

圖1 生態農業產業園區位分析圖

1.2.2 功能定位

龍雁經濟技術開發區生態農業產業園立足龍巖、服務閩西南協同發展區,以正大、容和盛為龍頭,重點發展有機農副產品初深加工、農副產品包裝用品制造及果蔬冷鏈物流等生態農業相關產業。

1.2.3 規劃結構

龍雁經濟技術開發區生態農業產業園整體規劃形成“兩軸、兩片”的空間結構。“兩軸”即西部片區沿龍廈大道的生態農業產業發展軸和東部片區以正大、容和盛為核心,沿政永高速蘇坂連接線的食品加工產業發展軸;“兩片”即靠近蘇坂鎮區的東部片區和靠近白沙鎮區的西部片區。

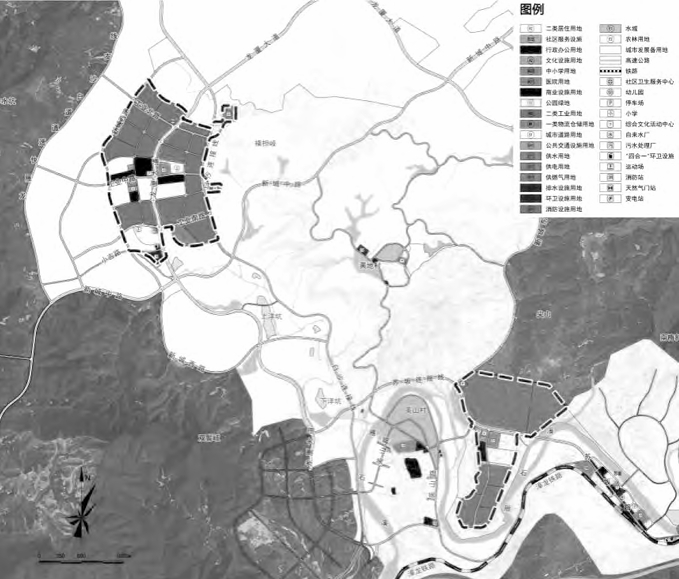

1.2.4 用地布局

園區內用地主要以工業用地、居住用地、道路與交通設施用地為主,配套適當的公共管理與公共服務設施用地、商服用地、公用設施用地及公園綠地。東部片區以大型農副產品加工企業“退城進郊”為契機,借此吸引上下游相關產業聚集發展,延伸整個產業發展鏈條;西部片區以現代化農業生產、旅游觀光研學、農業科技成果轉化、農業高新技術企業孵化為主導,配套建設各類基礎設施及公共服務設施,打造工業鄰里中心,達到產城融合發展。生態農業產業園土地利用規劃見圖2。

圖2 生態農業產業園土地利用規劃圖

1.2.5三大設施

園區作為龍雁經濟技術開發區的重要組成部分,與周邊同為“四園”的生物精細化工產業園共建共享城市基礎設施及公共服務設施配套。園區內的公共管理與公共服務設施包括園區綜合服務中心、2處文化活動中心、2所36班小學、2所24班幼兒園、體育運動場、衛生服務中心;園區內的公用設施包括園區供水廠、污水處理廠、燃氣站、消防站、2處110kV變電站、2處四合一環衛設施;道路交通設施包括2處社會停車場。

二、園區規劃發展策略

2.1用地發展策略

影響生態農業產業園產業布局和功能分區的因素有總體發展定位、土地利用現狀、產業關聯程度、運行管理服務等[3]。龍巖市地處閩西山區,城市可利用的建設用地資源十分有限,且面臨較高的生態環境保護要求,龍雁經濟技術開發區生態農業產業園在建設發展過程中,特別注重土地資源的節約集約利用和環境資源的保護性開發。園區整體用地結構充分結合蘇坂、白沙兩鎮實際情況,功能布局清晰合理且留有一定的彈性空間,在滿足土地出讓、分期建設、科學管理的同時,也注重園區景觀風貌的微塑造。

龍雁經濟技術開發區生態農業產業園東部片區和西部片區之間距離約4km,規劃通過提升片區連接道路等級,以此強化2個片區之間的交通聯系。生態農業產業園作為龍雁經濟技術開發區的重要組成部分,配套建設的基礎設施及公共服務設施在滿足園區使用功能的前提下,也應兼顧周邊生物精細化工產業園的使用需求。同時,園區的發展也應協調好產業與城市建設之間的關系,規劃按照“以產帶城、以城促產”理念,打造龍雁經濟技術開發區工業鄰里中心,形成良性發展互助,在內部實現職住平衡,做到產城融合。

隨著國家經濟社會的不斷發展,生態農業產業園用地類型多元復合的屬性逐步顯現。近年來新出現的農業旅游觀光、研學實踐基地、科技孵化創新等新型產業模式,使得農業用地與旅游用地、商服用地與產業用地等不同用地類型之間的融合需求不斷增強。龍雁經濟技術開發區生態農業產業園適時引入混合用地的土地利用模式,在促進園區用地空間創新的同時,更加有利于園區的長遠發展。園區東西部2個片區之間在區位、用地條件、拆遷量等方面存在一定的差距,整體建設無法一蹴而就,因此在符合各片區功能定位的前提下,可結合實際做到差異化發展,以滿足園區在不同時期的開發建設需求。

龍雁經濟技術開發區生態農業產業園位于用地坡度較大的丘陵地帶,園區內道路高程及地塊場地高程的設計,充分結合現狀地形地貌,按照道路宜挖不宜填、場地宜填不宜挖、整體填挖方基本平衡的原則,分臺地進行建設,以保證場地與周邊道路之間交通銜接的順暢。同時,園區在建設過程中還綜合考慮到雨水、污水、防洪等市政管線工程的豎向設計要求,以減少土石方工程量,降低整體開發建設成本。

2.2 產業發展策略

生態農業產業發展不僅有利于傳統農業的發展,也有利于資源環境的保護和人民生活質量的提高,要加強農業科技的自主創新能力,充分發揮農業科技在現代農業中的作用,以科技的進步促進農業的發展。作為一種新型現代化產業發展模式,生態農業產業園將面臨一個長期的發展探索過程,期間離不開政府、企業、消費者及社會多方的共同參與和支持,以形成產業發展合力。

近年來,地方政府逐步加大對生態農業產業的政策扶持力度,在土地供應、企業稅收等方面給予龍雁經濟技術開發區生態農業產業園一定的優惠,以降低入園企業生產經營成本,為生態農業產業的發展提供一個相對寬松的外部環境。同時,政府還著力于完善農業科技成果轉化落地獎勵機制和企業研發、新型技改費用抵扣稅制度,鼓勵農民轉型升級,引導社會資本更多投資于生態農業領域,充分發揮政策對生態農業產業的帶動作用。

生態農業企業應結合自身實際,采取更加靈活多樣的經營發展模式,通過建立企業專屬品牌和固定銷售渠道,配合互聯網線上、線下多種推廣營銷手段,吸引更多消費者購買產品,提高產品知名度和好評度。由于整個生態農業產業鏈較長,對產品加工、包裝、銷售、運輸等環節有著更高的要求,因此生態農業企業應注重完善上下游相關產業鏈條,提高產業鏈的質量和效率,增加生態農業產業的區域競爭優勢。

生態農業產業的發展離不開高層次專業技術人才的支撐,若城市吸引力不足,人才很難留下發展,政府應加大對生態農業領域高層次專業技術人才的引進力度,在醫療、住房、子女教育等方面給予一定的優惠政策。高新技術企業的孵化培育、農業科技成果的轉化落地歸根結底是對高層次專業技術人才的爭奪,龍雁經濟技術開發區生態農業產業園內的入園企業只有打造出一支足夠數量的專業技術人才隊伍,才能在未來的生態農業產業發展競爭中立于不敗之地。

三、結語

通過對山區城市生態農業產業園在用地發展策略和產業發展策略等方面的規劃研究,針對園區發展存在的問題提出一些切實可行的解決辦法,希望能為國內同類型山區城市生態農業產業園規劃建設發展提供一些參考。生態農業產業園的規劃發展需要研究的內容還很多,總體上應以規劃目標和解決問題為導向,從發展的長遠利益角度出發進行探索。(作者:姬麟曦)