“平急兩用”避難場所通過布局優化設計,在一定的功能和流線轉化后即可快速轉化為應急避難場所。研究結果為“平急兩用”公共基礎設施的場所建設提供理論與方法指導,優化應急避難場所布局,提高城市韌性,對推動建設可持續高質量發展的城市公共基礎設施系統起到重要指引作用。

一、“平急兩用”視角下的應急避難場所優化布局路徑

應急避難場是災害發生時保障群眾安全的重要場所,是為疏散人群提供安全避難、救援、指揮的場地,內部配置設施能夠滿足基本生活保障,同時用于搶險救援。

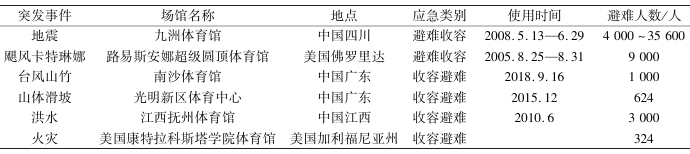

1.1 體育場館的布局優化與平急轉換方案設計新冠疫情期間,面對大量需要隔離的病人,政府將多家體育館改造為臨時方艙醫院進行隔離治療,如英國的溫布利體育館和巴西的帕卡恩布體育場。在面對其他突發事件時也有將體育場館轉化為應急避難場所的案例,如表1所示。我國體育場館具有交通便利、面積大、基礎設施完善、基礎流線便利、建筑安全等級高、外部空間充足等特點,在改造為應急避難場所時改造量小,容納避難人數多,是平急兩用公共基礎設施建設的優秀選擇。

表1 避難體育館統計

1.1.1 平疫轉化過程

我國體育館根據占地面積可分為4類:小型、中型、大型和特大型。一般體育館具有4個基本分區:場地區、看臺區、停車區和輔助用房區。場地區為運動項目的比賽和訓練場所,一般包括足球場、籃球場、綜合訓練館、游泳館、網球場、羽毛球場等各種運動場地。看臺區是觀眾觀看比賽的區域,一般為固定看臺。輔助用房區包括貴賓休息廳、運動員用房、裁判員用房、媒體用房、競賽管理用房、運營用房、安保用房等,為比賽和訓練提供支持和保障。在一些大型和特大型體育館中,還會設有商業及娛樂等區域。

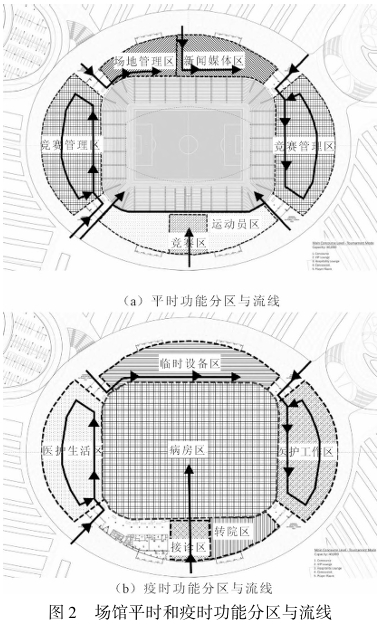

在疫情期間,場館可作為應急醫療場所,可將功能分為門診區、病房區、醫護區和保障區。其中醫護區又分為醫護辦公區、醫護生活區和衛生通過區;保障區分為消毒區、污物收集區、物資交接區、臨時車輛停放區和臨時設備安置區。災害發生后極易引發傳染病情,為防止傳染病的擴散,應將場地分為“三區”,即清潔區、半污染區和污染區。其中僅供醫護、后勤人員使用的為清潔區,如醫護區、物資交接區、臨時車輛停放區、臨時設備安置區等;病人活動范圍內為污染區,其余為半污染區。在平面布局上,應將清潔區至于上風向處,污染區位于下風向處,在不同區間設置衛生通道,確保潔污流線清晰,避免交叉感染。在轉化中,首先應確定場館所在地區風向,布置清潔區相關場地,如圖2所示,將場館內部區域轉化為病房區并設隔離護理單元,在兩段間設置衛生通道。利用貴賓出入口,改造為患者入口,貴賓區用于門診接診,隨后患者進入病房區或進入轉院通道。在下風向區設有污物出口,用于場館內每天受污染物的轉出;在上風向區設有物資交接區,用于每天物資的進入。

將體育館轉化為應急醫療處時,潔污、醫患、人車必須注意流線清晰,避免交叉感染。在確定災時功能轉化之后,將就近入口用作清潔區入口,如醫護生活、醫護入院、物資及設備流線。因貴賓區改為接待區,貴賓流線即為患者入院流線,其附近且靠近下風向區出口用作患者轉院流線。將污物流線單獨選取下風向區出口。

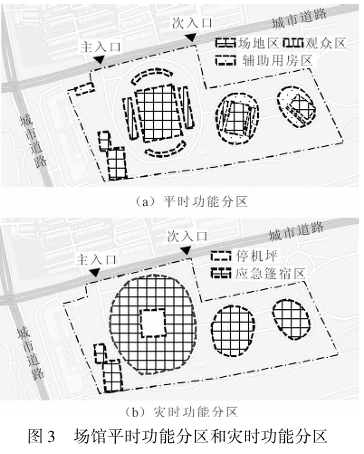

1.1.2 平災轉化過程

體育場館在非公共衛生突發事件時可用作普通避難宿住區。延慶體育場內含2個封閉體育館、1個露天體育館及露天運動場地,共占地108200m2,有效避難面積為8000m2,可疏散安置人口40000人,如圖3所示。在實現平災轉化時,露天體育場中預留應急停機坪,確保物資及傷員的及時轉運,同時也可聽從指揮中心安排進行緊急任務的執行。在安全距離外設置應急篷宿區,防止次生火災的發生。篷宿區按照宿住單元進行管理,每個宿住單元內具備物資、醫療、供水等設施。原有體育場東西兩側看臺區具有廁所和消防設施,具備物資儲備、淋浴等功能,在災時轉化中可繼續利用,將原西側體育廣播室用作災時應急指揮。北側輔助用房增加應急供水功能。位于中部的籃球館在災時同樣用為避難宿住,并設有應急指揮、應急供水、消防、醫療及淋浴設施。最西側游泳館由于內部場地原因,不用作宿住區,但內部的廁所、消防、淋浴設施在災時仍可開放以便緩解其余兩館壓力。體育場內西側露天籃球場在災時僅用作避難宿住。體育場內共有兩處應急供電設施,一處位于露天體育場,另一處位于中部游泳館內。在應急供水方面,體育場東北角設有應急水井,籃球館及游泳館中間設有蓄水池,災時可以經凈化后使用。

在災害發生后,應注意避難場所的通風設施,確保場所內空氣流通,避免災害后常見傳染病,如霍亂、傷寒、細菌性痢疾等,特別是在災害發生后的避難場所,人群聚集且通風不良,極易發生病菌的傳播,引發間接傳播疾病,因此在避難場所設計中應在滿足使用條件的情況下格外注意通風問題。目前,多數體育場館在通風方面為正壓系統,在傳染病高發期及疫情期間,有可能將污染區空氣流向清潔區,增加醫護人員及健康避難人群的被感染風險。采用病床下部排風,上部補全新風,病床設置帶頂的分割,可最大程度保護醫護人員的安全。

二、公園廣場的布局優化與平急轉換方案設計

公園及廣場作為傳統防災最常用避難場所,相關研究也較廣泛深入。公園及廣場具有分布較均勻、場地平整、服務覆蓋面廣等特點,適合作為避難場所,且位置被人們所熟知,便于災害發生時人員快速到達安全場地。公園及廣場平時可供人們休閑娛樂,緩解精神壓力,滿足戶外活動需求,災害發生時可轉為避難場所,提供避險的收容場所,是一類適合作為平急兩用的公共基礎設施。

2.1 平疫轉化過程

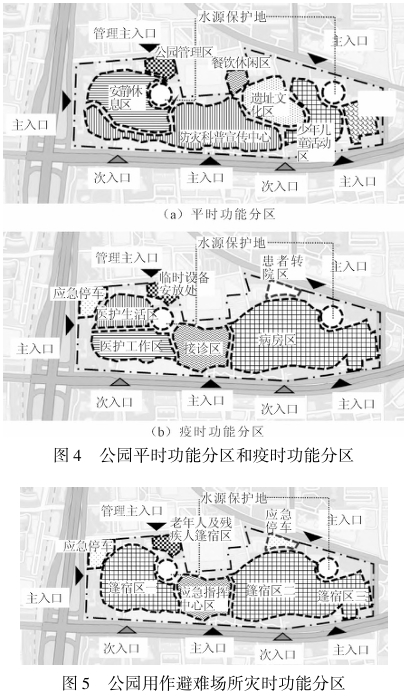

曙光防災教育公園建于2008年,是經北京市地震局及北京市公園綠化局批復成立的以防災教育為主題的公益性公園,是北京市第一個以防災減災為主題的公園,可容納13.5萬人避難。

公園平時的功能分區主要根據居民日常休閑游憩的活動需要和防災科普教育的主題要求,將全園分為防災科普宣教區、安靜休息區、少年兒童活動區、遺址文化區、運動健身區、餐飲休閑區、公園管理區、水源保護區、綠化隔離帶和入口區,如圖4所示。為了更好地強調防災教育主題,設置一條防災主題游覽線將主要景區景點串聯起來。自東向西分別是風舞廣場、兒童游戲場、地波廣場、游客服務中心、十字廣場、環球廣場(地下空間包括展廳、購物娛樂和倉儲3部分)、生命樹廣場、綠島、休息廣場、室外科教展廊。防災教育主題是貫穿整個公園設計,不僅僅體現在防災科普宣教區。疫情發生時,迅速對公園進行功能轉化,將園區大部分區域用于接診區及病房區,與病房區相連處設置停車區作為患者轉院區,用于重癥病人的轉院。西側作為醫護生活區和醫護工作區,原公園管理處改為臨時設備集中安放處。

2.2 平災轉化過程

災時的功能分區根據避難處所的要求,分為應急指揮中心區、篷宿區、應急停車區、水源保護區和綠化隔離區,如圖5所示。防災指揮中心設置在園區中心,包括應急指揮中心、應急醫療救護中心、物資儲備及救援隊伍駐扎地。為滿足災時周邊居民的防災避難需求,園內自西向東共分為3個棚宿區,其中的涼亭可改造為應急衛浴,每區又設1處副指揮中心,形成1個主中心、3個副中心的格局。災時啟用網格狀道路系統,增加9個應急疏散口。在應急疏散口的選擇上,考慮與避難道路的銜接及居民到達綠地的路徑。園內北側兩處停車場用作車宿區,北側公園管理區災時可用作老年人及殘障人士避難區。公園主要道路貫穿東西,平時用作游客游園路線,在災時作為物資運輸主線,篷宿區內道路根據帳篷擺放轉化。在宣傳中心設有顯示屏利用圖像和數據等展示災害如地震、火災、洪水等場景,讓人們感受防災的重要性,在災害發生后轉化為指揮中心,與區防災指揮中心相連,提供救災相關信息及指令。在園中設有4處光伏發電裝置,平時可以起到環保、節能的作用,在災時用來確保正常供電。

三、結論

(1)我國現有體育場館及公園廣場用作避難場所可實現快速平急轉化。

(2)現階段對于“平急兩用”避難場所的轉化主要考慮平災、平疫兩方面,轉化內容包括功能分區及流線,為“平急兩用”公共基礎設施的建設提供了更新改造的思路。

(3)通過加強“平急兩用”設施建設,城市能夠在突發事件中迅速響應,保障居民生命健康安全。應高度重視“平急兩用”設施的建設,加大投入力度,推動其在城市中更廣泛、更高質量地布局與應用,為城市的可持續發展與居民福祉做出積極貢獻。(作者:潘婧鈺,朱峻佚,郭小東,王威)