文章總結(jié)出醫(yī)養(yǎng)建筑設計要營造場所精神、傳承地域文脈、凸顯人文屬性、呈現(xiàn)時代風貌。并以煙臺中醫(yī)世家大健康服務產(chǎn)業(yè)園為例,研究建筑和場所的內(nèi)在聯(lián)系,從場地要素切入設計,并從建筑和環(huán)境的融合、空間的開放共享、建筑形體的組織、濱海氣候的適應四個方面展開濱海中小型醫(yī)養(yǎng)建筑設計的探索。

一、項目概況

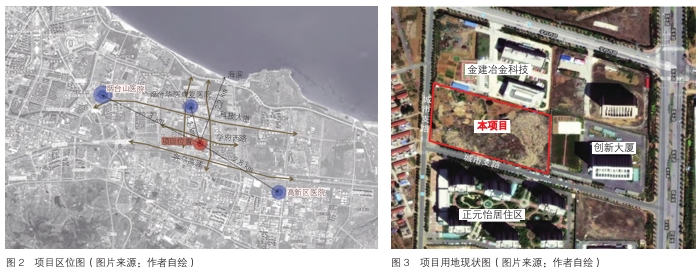

本項目建設用地位于煙臺市高新區(qū)中心地段(見圖2),附近醫(yī)院主要有煙臺山醫(yī)院(三甲)、高新區(qū)醫(yī)院等,項目距離海邊只有2km。項目南側(cè)和西側(cè)現(xiàn)狀路均為城市支路,基地南側(cè)隔路為高層居住小區(qū),東鄰辦公大樓,北鄰科技園區(qū),西側(cè)為規(guī)劃居住小區(qū)。場地東西長185m,南北長97m,現(xiàn)狀標高東高西低,有近4m高差(見圖3)。項目規(guī)劃總用地為1.8萬m2,總建筑面積為5.7萬m2,其中地上建筑面積為4.5萬m2,地下建筑面積為1.2萬m2,容積率為2.5。本項目榮獲2022年度青島市優(yōu)秀建筑獎一等獎。

二、設計難點

在規(guī)劃技術層面,本項目具有兩個設計難點:第一,項目基地周邊環(huán)境對于醫(yī)養(yǎng)建筑而言存在著眾多不利因素,用地局促,城市道路緊逼用地,缺少綠化隔離,從而導致道路噪聲干擾嚴重。第二,項目建設單位要求2.5的容積率,如此高的容積率勢必出現(xiàn)高層建筑,高層建筑不能像常規(guī)醫(yī)院圍繞“醫(yī)療街”平鋪開來,其體驗感將會降低,而復雜性將會提高。如何將建筑功能和環(huán)境結(jié)合,盡可能提升醫(yī)養(yǎng)建筑的使用品質(zhì),是設計面臨的重大挑戰(zhàn)。

三、設計策略

項目周邊高樓林立,用地緊張,設計營造時“在地性”能帶來哪些啟發(fā)?它的建成又將能對城市和人們的日常生活產(chǎn)生哪些影響?最終,設計師決定設計一處濱海山地中開放共享的醫(yī)養(yǎng)建筑,它融于城市,饋于人民,是人們體檢就醫(yī)、療養(yǎng)康復的療愈之地,也是人們休閑游樂的街角花園。在這樣的醫(yī)療綜合體里面,就醫(yī)養(yǎng)生不會聞到藥水的味道,也不會有醫(yī)院那種常見的緊張氣氛,而是營造輕松的氛圍,像度假、購物一樣。基于“在地性”的設計策略梳理如下。

3.1 建筑和環(huán)境的融合——營造場所精神

凱文·林奇在《城市意象》中指出:“一個可讀的城市,它的街區(qū)、標志或道路應容易認明,進而形成一個完整的整體。”只有場所特征鮮明,才會讓人一眼辨識出,印象深刻,本項目設計之初,就站在城市設計的角度,爭取營造一處具有城市記憶的場所。

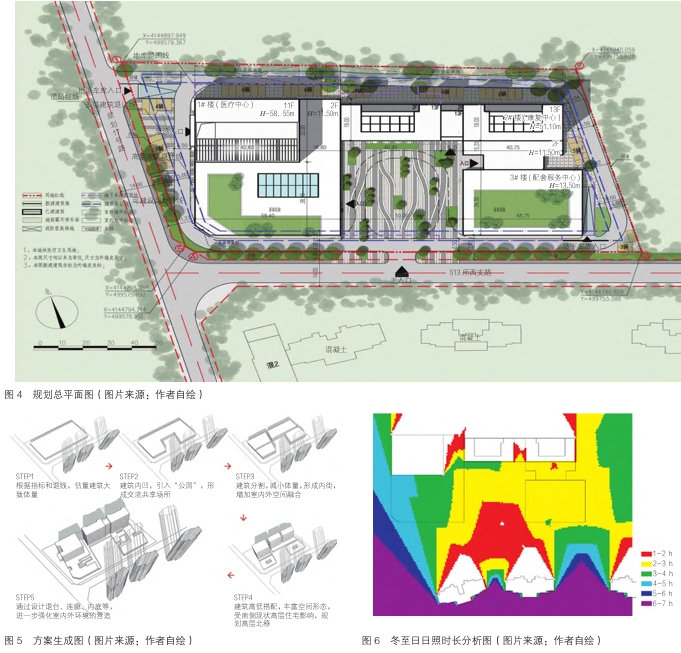

項目總體布局呈倒“U”字形,呈現(xiàn)一種半圍合的狀態(tài),對于城市是開放、擁抱的姿態(tài)。這是分析場地限制后的主動選擇,如果項目像鄰近項目一樣采用封閉式的布局,那么對城市的貢獻十分有限,人們對這個新建的醫(yī)養(yǎng)建筑會避而遠之,其場所精神也不會被激活。項目的主要功能區(qū)分為三個部分,分別為醫(yī)療中心、康復中心和配套服務中心。根據(jù)動靜分區(qū)和使用頻率,將配套服務中心和醫(yī)療中心布置在外側(cè),而康復中心布置在相對安靜的內(nèi)部。由此,規(guī)劃了1棟11層的醫(yī)療中心樓,2棟11層的康復中心樓和2層的配套服務中心(見圖4)。

醫(yī)養(yǎng)建筑對于日照環(huán)境和園林景觀有著較高的敏感度,日照和綠化會直接影響空氣質(zhì)量,也會間接影響使用者的心理。本項目南側(cè)為一排近百米的住宅,與道路之間只有4m的綠化隔離帶,外圍日照遮擋嚴重,市政園林景觀效果欠佳。為爭取更好的日照條件,總體布局采用“南退北立”的方式(見圖5),即高層病房樓和康復中心樓布置在北側(cè),南側(cè)退讓出距離,和外圍高層住宅留有約93m的距離,從而保證了醫(yī)養(yǎng)單元的日照時長(見圖6)。關于園林景觀,設計積極應對場地限制,將醫(yī)養(yǎng)單元遠離道路布局,考慮內(nèi)部營造景觀的方式:一方面,南側(cè)退讓出中心小花園,形成由動到靜的緩沖空間;另一方面,借鑒新加坡空中綠化的做法,將園林垂直發(fā)展,布置立體綠化,比如屋頂綠化、空中露臺等。

項目基地現(xiàn)狀有一定的高差,醫(yī)養(yǎng)建筑需要特別考慮患者的無障礙通行,場地并沒有采用錯臺設計,而是利用高差設計地下車庫和設備用房,地面在滿足排水坡度的同時基本設計一平。機動車可以從項目西側(cè)平進車庫,步行人群也可以從南側(cè)無障礙進入中心廣場,實現(xiàn)人車分流,能夠保障醫(yī)患的出行安全,并提供安全舒適的就診體驗。結(jié)合地勢設計地下空間,是濱海山地建筑的常用設計手法,這樣不僅能節(jié)約土地,減少對自然的破壞,控制建造成本,還能化解場地高差帶來的交通流線難題。

3.2 空間的開放共享——凸顯人文屬性

關于未來醫(yī)療建筑,孟建民院士強調(diào)“院城融合”,避免周邊居民對醫(yī)療建筑的排斥,應改變醫(yī)療建筑冰冷的氣氛,甚至可以像美術館一樣,強調(diào)公共性,注重環(huán)境的療愈性。項目基于“在地性”,將建筑、景觀統(tǒng)籌考慮,提升醫(yī)養(yǎng)建筑的使用品質(zhì)。自然孕育著生命,人們置身自然中,天然地產(chǎn)生良好的療愈功能。本項目在逼仄的用地內(nèi),呈現(xiàn)開放的姿態(tài),不設圍墻,南側(cè)退讓出共享花園,實現(xiàn)建筑和環(huán)境的友好對話,同時創(chuàng)造開放共享的公共空間,為將來建筑的使用創(chuàng)造更多可能性(見圖7)。醫(yī)養(yǎng)建筑由于其特殊的功能屬性,經(jīng)常面臨著大量的人群,多樣的活動,所以設計開放、彈性的空間,建筑就會得到更好的使用。

(1)入口廣場

醫(yī)養(yǎng)建筑帶來的是持續(xù)性的較大人流量,入口廣場以鋪裝為主,淺灰和深灰交映的硬質(zhì)鋪磚,素雅而又明麗。入口的鋪裝造型,采用中國八卦造型,呼應“中醫(yī)世家”的項目特點。廣場上通過帶狀綠化,將人們引導至其中,植物選用常青的植物搭配四季花卉,即使在蕭瑟的冬季依然生機盎然。在樹蔭下布置木質(zhì)長椅,并放置一些健身器材和小體量的兒童玩具。入口廣場白天承接忙碌的就診人流,夜間又是周邊市民游玩、遛娃、納涼的好去處,甚至可以作為義診、接種疫苗、科普醫(yī)學知識的場所。

(2)屋頂花園和空中花園

無論醫(yī)生還是患者,長時間地待在封閉的辦公室或者醫(yī)療室里,其精神難免緊張,特別是患者更容易出現(xiàn)孤獨、憂郁的心情,這與療養(yǎng)的目的是相悖的。設計需要給使用者提供更多的戶外空間、更多的綠色空間,增加人們的交流互動,發(fā)揮自然的療愈作用。但是項目用地緊張,周邊又缺少可以借景的自然風景,設計增加了盡量多的綠景空間。屋頂花園承載了人們放松療愈、交流互動、茶歇就餐、兒童活動等功能,既可以是患者進行康復運動的地方,又可以舉辦小型活動、供市民游賞等。醫(yī)療中心樓和康復中心樓每層的空中花園為就診者提供了茶歇、遠眺、曬太陽的空間。

(3)門診大廳

門診大廳一般直接面向道路,體現(xiàn)園區(qū)形象,更是讓患者能夠快速便捷實現(xiàn)就診服務。但是本項目場地受限,門診大廳直接面向道路,缺少足夠的緩沖空間,因而將其面向中心廣場,有效地承接來往的人流。門診大廳外立面以落地玻璃幕墻為主,強調(diào)內(nèi)外視線的通達,進一步強化開放性。門診大廳兩層通高,寬敞大氣,屋頂為玻璃采光,由電動百葉格柵控制進光量,夏季可以遮陰,冬季可以日曬。門診大廳室內(nèi)以淺黃色為主,溫馨的室內(nèi)效果,撫慰就診者內(nèi)心的焦躁。

(4)公共配套

醫(yī)養(yǎng)建筑相對傳統(tǒng)醫(yī)院更加商業(yè)化,在服務管理方面應該更加周到體貼。設計植入了多種康養(yǎng)配套服務設施,為園區(qū)和周邊居民提供優(yōu)質(zhì)服務。醫(yī)養(yǎng)就診人群在大堂入口落客,步入門診大廳,感受內(nèi)天井的光影,通過內(nèi)天井的自動扶梯可通達二樓。一樓沿街除了藥店,還會有餐廳、咖啡廳等休閑空間,均可對外營業(yè)。醫(yī)養(yǎng)建筑在關注患者生理健康的同時,也要滿足其心理方面的需求,經(jīng)過風雨連廊到達醫(yī)療中心樓和康復中心樓,每層都設置一處共享空中庭院,為行動不便的患者或探病的親友提供交流、休憩的場所。康復中心樓每一個房間都有可以觀景和沐浴陽光的陽臺。

(5)醫(yī)養(yǎng)單元

醫(yī)療中心樓和康復中心樓分別選用8.4m和8m柱跨,醫(yī)療中心樓層高為4.5m,康復中心樓層高為3.6m,為患者爭取了舒適的醫(yī)養(yǎng)空間,同時方便結(jié)構(gòu)施工,控制成本。醫(yī)療中心樓的房間以三人間為主,帶獨立衛(wèi)生間(見圖8)。醫(yī)療中心樓以一居室的模式設計,包括臥室、會客廳、衛(wèi)浴室、微型廚房,并附帶開敞陽臺。

3.3 建筑形體的組織——傳承地域文脈

崔愷院士一貫強調(diào)本土營造,指出設計要從本土人文、自然、歷史、當代等眾多要素中尋找思路,用當代的設計語匯將其表達出來,從而形成具有本土特色的建筑作品。

煙臺是中國北方著名的濱海山地城市,也是一座文化包容性很強的城市,傳統(tǒng)文化和現(xiàn)代文化多彩交融。項目整體呈現(xiàn)現(xiàn)代建筑風貌,與周邊建筑協(xié)調(diào)統(tǒng)一。總體布局依然脫殼于傳統(tǒng)的院落布局,坐北朝南,北側(cè)為正房,兩側(cè)為廂房,中間為庭院。項目借用傳統(tǒng)建筑庭院和街巷的意象,設計了人性化的小尺度空間。在裙樓內(nèi)部設置天井,寓意“四水歸堂”,調(diào)節(jié)室內(nèi)光線,感受室外的陰晴圓缺。三座高層建筑取意“福祿壽”,為醫(yī)養(yǎng)建筑項目增加文化象征意味。設計汲取濱海山地建筑的設計智慧,采用退臺的形式,高層北退,南側(cè)裙房退臺,設置半地下車庫,創(chuàng)造了人們活動的平臺空間。建筑外觀以白色和淺灰色材質(zhì)為主,取自海濱白色燈塔的顏色,明朗的外觀氣質(zhì)與碧海藍天呼應,與濱海城市整體形象相符(見圖9)。硬朗的建筑線條取意蜿蜒的海岸線,橫豎線條相錯,寓意與岸線相平、與浪花相和。

建筑整體為體塊化處理,但又不缺乏建筑細部的設計,豐富的建筑細節(jié)弱化了建筑體量,增加了建筑的親切感、認同感。豎向疏密有致的遮陽板韻律感十足,高層建筑上的三個灰色體塊,猶如海邊的景框。玻璃、石材、金屬構(gòu)件的組合使用,強化了建筑的虛實變化。陽臺和露臺的設置,增加了建筑的通透性,整個建筑看上去輕盈明快(見圖10)。此外,建筑裝修和景觀綠化是更加近人尺度的兩個方面,通過裝修材料、小品構(gòu)件、燈飾圖案等來傳遞溫馨的新中式氣息。

3.4 濱海氣候的適應——呈現(xiàn)時代風貌

煙臺位于山東膠東半島,屬于暖溫帶季風氣候,冬無嚴寒、夏無酷暑,四季分明、各有特色。在地建筑應該因勢利導,利用有利的氣候特征,調(diào)節(jié)不利因素,以營造舒適、安全、健康的室內(nèi)外環(huán)境。低碳環(huán)保是可持續(xù)發(fā)展的時代要求,也是在地建筑的要求。現(xiàn)代建筑過于依賴機械設備解決聲光電熱等問題,這樣勢必造成能源的巨大浪費。采光、通風、御寒是本項目重點考慮的氣候因素,醫(yī)養(yǎng)建筑會不可回避地使用空調(diào)系統(tǒng)、電力系統(tǒng),通過有效設計可以減少能源損耗。

綠色建筑設計的理念將減少醫(yī)養(yǎng)建筑全生命周期對環(huán)境的不利影響,節(jié)約自然資源。項目按照綠色建筑二星級標準進行設計,總體布局爭取了良好的采光條件和氣流組織,冬季北側(cè)高層建筑可遮擋西北風,夏季東南向的氣流可以進入園區(qū),穿過架空廊架和空中平臺,這些都會營造舒適低能耗的效果。建筑南側(cè)開窗面積較大,以獲得更多的日照,北側(cè)則設計小窗,以抵御冬季的寒流。通過設計屋頂花園、空中花園提高綠化率,涵養(yǎng)水分,提高屋頂?shù)母魺嵝ЧTO計結(jié)合煙臺海洋性氣候特征,保證室內(nèi)外空間互相流動、轉(zhuǎn)化,伴隨綠植的滲透,建筑與自然相映成趣,成為被自然包裹的詩性。康復中心樓全部的療養(yǎng)房間均為南向房間,爭取自然采光通風,而遮陽板可減少太陽輻射,降低空調(diào)耗能。同時項目采用海綿城市設計,建立雨水收集系統(tǒng),進行植物灌溉等。設備選用智能化、自動化控制的電器,減少無效能耗。

四、結(jié)語

隨著我國老齡化日益嚴重,各類醫(yī)養(yǎng)建筑會伴隨著健康產(chǎn)業(yè)興盛而大量建設,在進行建筑設計時,要關心人與生命、人與建筑、人與自然的關系。“在地性”是對場所中各類元素的積極回應,本文以煙臺中醫(yī)世家大健康服務產(chǎn)業(yè)園的為例,探索了濱海中小型醫(yī)養(yǎng)建筑的“在地性”對場所的回應。從總體布局來看,是對周邊場地、城市環(huán)境的回應;從共享空間來看,是對人文屬性的回應;從建筑形體和細部來看,是對地域文脈的回應;從建筑節(jié)能來看,是對氣候、資源的回應等。(作者:王書瑞)