在本地缺乏機器人技術和產業創新資源的條件下,東莞市機器人智能裝備產業能如此快速發展,在改造制造業的同時成長為充滿活力的戰略性新興產業,是一個需要理論總結的問題。本文以東莞市機器人智能裝備產業發展為例,揭示如何通過需求牽引和政策驅動實現人工智能科技產業發展的動力機制,為其他地區推動人工智能科技產業化和實現產業智能化發展提供借鑒。

一、東莞機器人智能裝備產業的價值網絡分析

本文將所搜集的關系數據輸入 Gephi 0. 9. 2 社會網絡分析軟件,得到由 302 個節點 ( 其中,35 個樣本節點,267 個關系節點) 和 461 條邊 ( 關系) 構成的東莞機器人智能裝備產業價值網絡拓撲結構圖,如圖 1 所示。通過分析東莞市機器人智能裝備產業價值網絡結構統計指標,首先找出東莞市機器人智能裝備產業發展的關鍵節點; 其次通過節點之間關系數據分析,考察多元創新主體之間相互聯系和作用的方式和互動規則,探討東莞市機器人智能裝備產業形成和發展的動力機制。

3. 1 價值網絡結構特征

東莞機器人智能裝備產業價值網絡節點度數中心度的分布如圖 2 所示,可見網絡節點度數中心度呈現出明顯的冪律分布特征,即少數節點擁有大量鏈接,大多數節點擁有少量鏈接。與同等規模隨機網絡相比,該網絡具有較短的平均路徑長度和較大的聚類系數,說明東莞機器人智能裝備產業價值網絡具有明顯的小世界網絡特征,屬于典型的創新網絡。

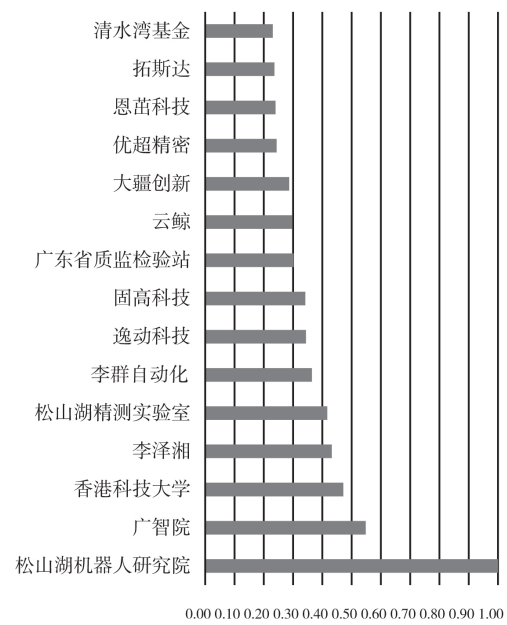

一個節點的重要性既取決于相鄰接節點的數量 ( 即該節點的度數中心度) ,也取決于相鄰接節點的重要性程度。特征向量中心度指標是通過相鄰接節點的重要程度反映節點影響力的重要指標,價值網絡特征向量中心度排名前列的節點如圖 3 所示。松山湖機器人研究院、廣智院、香港科技大學、李澤湘、松山湖精測實驗室和廣東省質監檢驗站等的特征向量中心度排名前列,是東莞機器人智能裝備產業價值網絡的關鍵節點,具有廣泛的影響力和輻射帶動作用。

圖 3 關鍵節點特征向量中心度分布

松山湖機器人研究院和廣智院是東莞市的新型研發組織,不僅與國內外高校和科研機構存在廣泛的產學研合作關系,而且具有創業孵化和為集群內企業技術創新提供服務的功能。作為關鍵外部關系節點,香港科技大學一方面與松山湖機器人研究院展開技術合作,為機器人企業提供前沿技術支持; 另一方面培養了一批掌握機器人前沿技術的科技工作者在松山湖產業園從事創新創業活動。作為香港科技大學電子與計算機工程學系的教授,李澤湘通過人才培養和團隊創業,培育出包括李群自動化、固高科技和大疆創新在內的一批機器人智能裝備研發和生產企業。而松山湖精測實驗室和廣東省質監檢驗站作為技術服務平臺,不僅為東莞市而且為周邊地區機器人智能裝備企業提供研發檢測服務。

3. 2 關系數據分析

通過對東莞機器人智能裝備產業價值網絡關系數據的統計分析,可以清晰地看到多元創新主體之間相互 聯 系 和 作 用 的 方 式。關系數據包括兩類: 一是核心人力資本的前期學習經驗; 二是技術來源和技術賦能關系。

( 1) 人力資本前期學習經驗。東莞機器人智能裝備產業的發展離不開智能裝備領域科技人才的培養。東莞機器人企業核心人力資本的前期學習經驗主要來自香港科技大學、華中科技大學和哈爾濱工業大學。其中,在香港科技大學獲得前期學習經驗的核心人力資本關系數占 比最高,達42. 11%。特別是松山湖國際機器人產業基地,吸引和集聚了一批來自香港科技大學的創業團隊。作為機器人智能裝備科研領域的領軍人物,香港科技大學李澤湘教授培養的諸多科技工作者先后到松山湖國際機器人產業基地創辦包括固高科技、李群自動化和逸動科技在內的機器人企業。依托華中科技大學強大的教育和科研實力,廣智院為廣東乃至全國智能制造提供解決方案。哈爾濱工業大學擁有機器人技術與系統國家重點實驗室,是中國最早開展機器人技術研究的單位之一,同樣為東莞機器人智能裝備產業提供人力資本支持。

( 2) 技術來源。東莞機器人企業技術來源主要包括高校、科研院所、國外企業、人才引進和國內企業。其中,來自高校和科研院所的技術輸入關系占比最高,達 39. 49%。來自國外企業的技術輸入關系占比為 24. 84%,通過人才引進帶來的技術輸入關系占比為 20. 88%。在排名前 3 位的技術來源中,人才引進尤其值得關注。近年來,東莞市政府瞄準海內外“ 高、精、尖” 機器人智能裝備產業領域的關鍵技術領軍人物和科研團隊,通過政策扶持的方式吸引他們到東莞創新創業,成為推動產業創新發展的重要力量。

東莞機器人智能裝備企業與高校科研機構技術合作關系中,香港科技大學和華南理工大學與東莞機器人智能裝備企業的合作關系最為密切,占比均為 9. 68%; 其次是華中科技大學和哈爾濱工業大學,關系數占比分別為 8. 06%,6. 45%。包括廣東工業大學、東莞理工大學、清華大學、西安交通大學、電子科技大學和北京航空航天大學在內的高校均與東莞機器人智能裝備企業之間存在著技術合作關系。

因為地理位置的鄰近和機器人智能裝備領域的學科優勢,香港科技大學和華南理工大學通過與當地企業共建關鍵技術聯合實驗室的方式展開產學研合作。其中,香港科技大學機器人研究院一方面與提供關鍵技術的跨國公司,如德州儀器和微軟進行合作,把前沿技術引進到東莞; 另一方面與包括李群自動化和固高科技在內的當地提供智能制造生產線的企業展開項目合作,不斷提高企業的研發和制造水平。

華中科技大學通過建立廣智院新型研發組織,與包括盈動高科和思谷科技在內的企業展開產學研合作。同時,華中科技大學與東莞市人民政府和廣東省科學技術廳在 2007 年合作共建集科技創新、技術服務和產業孵化平臺于一體的東莞華中科技大學制造工程研究院 ( 簡稱東莞工研院) ,自主創辦企業 54 家,孵化企業超過 380 家。在國外跨國公司中,安川、 ABB、川崎和愛普生是東莞機器人智能裝備產業的主要技術供給方。為快速滿足制造企業的智能化需求,東莞機器人企業積極獲得國外機器人跨國企業技術和產品的代理權,在產品市場推廣、應用和后期維護方面進行技術合作; 同時引進微軟人工智能與機器學習方面的技術和能力,提高產品的智能化水平。在跨國公司與本地企業的技術合作關系中,日本安川機器人占比最高,為 10. 26%。安川電機是全球四大機器人巨頭之一,在伺服電機、運動控制器、變頻器和機器人等領域處于世界先進水平。2017 年 7 月,長盈精密與安川電機共同成立廣東天機機器人有限公司,通過引進成熟的生產管理體系、品質管理體系和共享全球供應鏈,研發、生產和銷售具有自主品牌的國產工業機器人,加快適應中國制造業數字化轉型升級的機器人智能裝備產品的研發和生產。

在東莞機器人智能裝備產業發展中,領軍人才的引進和 聚 集 為 產 業 發 展 提 供 了 有 力 支 撐。從2009 年開始,東莞市出臺面向海內外引進具有先進創新成果、自主知識產權和產業化前景廣闊的“ 雙創”領軍人才政策,每年目標引進 10 名左右海內外高端人才。經過努力,東莞市共引進“ 雙創”領軍人才 55 人,其中機器人智能裝備領域的電子信息和光機電一體化專業的領軍人才為 29 人。從引進的領軍人才與當地創新主體的技術合作關系分布看,排名第 1 位的是李澤湘,技術合作關系占比達到 14. 29%,成為推動松山湖國際機器人產業基地乃至東莞機器人智能裝備產業發展的核心領軍人才。領軍人才的引進和集聚成為東莞機器人智能裝備產業發展的重要技術來源。

( 3) 技術賦能。隨著產業創新資源的聚集,東莞機器人智能裝備企業不僅能夠為東莞本地企業提供技術賦能,而且為周邊地區甚至國外企業進行技術賦能。其中,本地企業的技術賦能關系占比達57. 30%,周邊企業的技術賦能關系占比為 40. 45%,國外企業的技術賦能關系占比最低,為 2. 25%。從技術賦能和輸入關系看,盡管東莞機器人智能裝備產業對本地、周邊和國外企業產生了輻射帶動作用,但是在關鍵技術和核心零部件領域,與跨國公司仍然存在較大差距。

除了企業,東莞機器人智能裝備產業技術賦能的組織和機構還包括新型研發組織和中介組織。其中,對本地企業進行技術賦能占比最高的是松山湖機器人研究院和廣智院為代表的新型研發組織,占比分別為 20. 59%和 17. 65%。在中介組織中,松山湖精測實驗室和廣東省質監督檢驗站作為檢測機 構,技術賦能關系占比分別為 20. 59% 和16. 67%。作為行業協會組織,東莞機器人協會的技術賦能關系占比為 8. 82%。

松山湖機器人研究院依托香港科技大學的創業團隊,聚集了包括人才、資金、技術和供應鏈在內的豐富創新和服務資源,專注機器人及相關行業的創業孵化,重點關注機器人核心零部件、機器人系統以及機器人行業應用。目前松山湖機器人研究院主要 以 創 業 孵 化 方 式 提 供 技 術 賦 能。截 至2018 年 9 月,孵化實體 80 余家,成功引進 53 家創業企業和 32 個創業團隊,其中 27 家創業團隊成功孵化成公司,總產值超過 19 億。廣智院設有共性技術與功能部件研發中心、集成技術與服務中心、公共試驗與檢測中心、產業孵化與投資中心、人才培養中心等五大平臺,在松山湖創立 3 年的時間里,廣智院已經為 300 多家企業提供了技術服務,并在園區孵化了 20 余家機器人企業。松山湖精測實驗室自和廣東省檢驗站自成立以來,通過提供大量的檢驗檢測服務為機器人裝備制造企業研發和制造活動提供強有力的技術服務支撐。

東莞機器人智能裝備產業協會成員涵蓋整條機器人智能裝備產業鏈的上下游企業,不僅包括編碼器和控制器在內的機器人核心零部件研發企業,而且包括系統集成企業和中介組織。行業協會通過組織成員企業參加博覽會、研修考察、開展培訓和舉辦人才供需交流會等活動,為企業廣泛鏈接資源,搭建溝通平臺,促進成員單位之間的合作和市場拓展。

3. 3 東莞機器人智能裝備產業的創新生態系統

在價值網絡分析的基礎上,可以清晰地看到東莞市機器人智能裝備產業發展是以“ 雙創” 為導向的產業創新生態系統的培育和完善過程。在初始條件下,作為新興技術和產業,機器人智能裝備的發展環境表現出兩個方面的特征: 一是智能化需求內生于當地制造業數字化轉型升級; 二是本地缺乏機器人智能裝備產業創新資源。

如何引進和發展機器人智能裝備技術和產業存在兩種戰略選擇: 一是市場需求誘致,即依靠市場的自發力量引進技術和創新資源發展產業; 二是政策驅動,即通過政策激勵引進技術和創新資源發展產業。而東莞的實踐表明,把政府和市場的自發力量結合起來,通過培育和完善以“ 雙創”為導向的產業創新生態系統的方式,實現了創新資源的引進和新興產業發展的目標。東莞機器人智能裝備產業創新生態系統的基本結構如下。

( 1) 政府和作為智能化需求方的制造企業。

東莞機器人智能裝備產業的發展源于當地制造業轉型升級過程中創造的智能化需求。當地制造企業的智能化需求是東莞機器人智能裝備產業發展的基礎和前提。截至 2017 年 12 月,東莞市的制造業體系由超過 12 萬制造企業構成,涉及 30 多個行業和 6 萬多種產品。

為了適應制造業數字化轉型升級過程中創造的智能化需求,政府的政策傾向是: 一方面通過激勵政策支持和推動包括電子信息、食品、紡織、服裝、家具和制鞋在內的勞動密集型產業進行智能化改造,即“ 機器換人”; 另一方面引進機器人智能裝備企業、研發機構和孵化培育當地機器人企業,實現機器人智能裝備技術和產品的本地供給。 2014 年以來,以“ 機器換人”為突破口,東莞市政府先后出臺包括行動計劃、實施意見、專項資金支持和融資租賃在內的一系列政策,積極引進和發展機器人智能裝備產業,打造智能制造產業創新生態系統。

( 2) 機器人智能裝備企業和新型研發組織。

截至 2017 年 12 月,僅在松山湖產業園內就聚集了 300 家機器人智能裝備企業。其中,機器人核心零部件企業占 23%,工業機器人企業 2%,智能裝備企業 20%,系統集成企業 55%。營業收入超過 1 億元的企業達 10 家,上市公司和新三板企業8 家,規模以上工業企業 18 家。 2017 年機器人智能裝備產業實現工業總產值 48. 48 億元,同比增長 46. 9%。

機器人智能裝備企業和新型研發組織的集聚,形成了松山湖國際機器人產業基地。產業基地由 3個基本部分構成: ①松山湖國際機器人研究院;②松山湖國際機器人創新產業孵化基地,包括孵化器、科技創業學院、創新未來國際學校和高端人才社區等; ③國際機器人智能裝備產業園,包括加速器、總部基地和生活社區等。

與松山湖機器人研究院的創業孵化功能不同,廣智院通過包括共性技術與功能部件研發中心、集成技術與服務中心、公共試驗與檢測中心、產業孵化與投資中心和人才培養中心在內的五大平臺建設,在為現有企業提供設計、加工、計量和質檢服務的同時,也為工業機器人、智能裝備和人工智能領域的新創企業提供服務。

( 3) 科技人才創新創業。人才是東莞機器人智能裝備產業創新生態系統中重要的組成部分。松山湖產業園積極開展招才引智工作,集聚了一大批創新創業型科技人才。與此同時,積極探索高端工科人才的培養模式,松山湖國際機器人產業基地與東莞理工學院、廣東工業大學、香港科技大學四方合作共建了粵港機器人學院。目前已培養超過400 名高端工科人才。

( 4) 檢測機構和其他組織。隨著制造業數字化轉型的深化,東莞機器人智能裝備產業對高水平質量檢測平臺的需求不斷增加。除原有東莞市質量監督檢測中心外,2017 年相繼成立廣東省質監檢驗站和松山湖精測實驗室,為優質中小企業提供免費或優惠的檢測服務的同時,為智能制造全生態鏈中的集成與應用提供研發和驗收服務。

為了培育東莞市機器人智能裝備產業創新生態系統,東莞市政府出資 4000 萬元成立國內首家以機器人智能裝備產業基金——東莞市博實睿德信機器人基金。同時,松山湖國際機器人智能裝備產業基地和廣智院分別發起成立清水灣創業基金和長石智能制造專項基金。通過與紅杉資本和高瓴資本等國內外投資公司的合作,為“ 雙創”活動提供全方位資金支持。

松山湖國際機器人智能裝備產業基地通過建立超過 200 家當地供應商資源在內的供應鏈體系,為智能裝備企業提供包括設計、原材料、打樣、模具、軟件平臺、核心零部件、物流和產品調測在內的服務。同時,通過與外部供應鏈資源的合作,為機器人智能裝備產業的新創企業提供人才、資本和供應鏈資源服務。

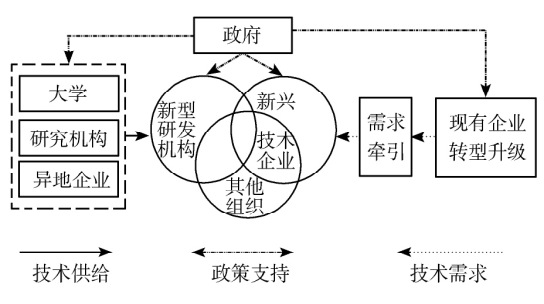

( 5) 互動機制。為了應對市場需求變化和勞動力成本上漲帶來的挑戰,產品和生產的智能化成為東莞市優勢產業轉型升級的方向。為了促進產業智能化發展,東莞市政府制定政策積極引進和發展包括機器人智能裝備在內的人工智能科技產業。在市場需求牽引和政府政策激勵下,圍繞機器人智能裝備產業的發展形成了創新生態系統。創新生態系統的創新主體是多元的,包括制造企業、機器人智能裝備企業、新型研發組織、科技孵化器、檢測機構和政府。多元創新主體之間通過相互作用和協同創新,共同推動東莞機器人智能裝備產業的發展。

政府作為東莞機器人智能裝備產業創新生態系統形成與發展的重要推動者,通過政策和資金支持刺激有效需求和提高技術供給能力的同時,促進多元創新主體的互動和協同創新。從技術需求看,盡管勞動力成本上升和市場需求變化激發了東莞產業智能化市場需求,但是受新技術研發投入高和技術不確定性的影響,在本地缺乏技術供給的條件下,智能化需求僅僅是潛在需求。政府出臺的包括“ 機器換人” 在內的一系列資金、技術、人才支持政策降低了企業新技術獲取成本,把產業智能化潛在需求轉變為現實需求。從技術供給看,在本地缺乏高水平研究型大學和科研機構的條件下,政府一方面通過創建新型研發組織的方式,與研究型大學和科研機構合作引進產業智能化所需求的科技創新資源; 另一方面引進國內外的機器人智能裝備企業,孵化培育當地機器人企業,滿足當地企業轉型升級的智能化需求。同時,為了提高本地技術研發能力,東莞市政府積極開展招才引智工作,不斷集聚創新創業型科技人才,提高本地創新能力。

東莞機器人智能裝備產業創新生態系統是高度開放的。因為本地創新資源缺乏,除了引進機器人智能裝備企業之外,東莞市主要通過新型研發組織和創新人才與外部研究型大學和科研院所建立聯系。依托地理區位和學科優勢,通過與政府聯合創建新型研發組織和與企業合作研發的方式,包括香港科技大學、華南理工大學和華中科技大學在內的研究型大學和科研院所成為東莞機器人智能裝備產業關鍵技術的來源。與傳統研發機構不同,新型研發組織具有投資主體多元化、建設模式國際化、運 行 機 制 市 場 化、管理制度現代化等特點。新型研發組織的建立一方面為本地企業鏈接外部創新資源提供新的渠道,另一方面,通過搭建高校科研成果與企業產業化應用之間的橋梁,有效地解決高校與科研院所的科技成果產業化的問題。以松山湖機器人研究院和廣智院為代表的新型研發組織,已經發展成為集聚高端科技創新資源的關鍵載體,在推動東莞市傳統產業轉型升級、促進機器人智能裝備等新興產業的發展等方面起到了重要支撐作用。

除了新型研發組織外,以香港科技大學李澤湘教授團隊為代表的“ 雙創” 領軍人才和檢測機構同樣成為東莞機器人智能裝備產業發展的重要技術來源和知識積累載體。近年來,在東莞市招才引智政策推動下,機器人智能裝備企業通過引進科研創新團隊集聚了一批高水平人才資源。同時,新型研發組織的建立吸引了一批來自高校和企業的優秀科研創新人才。廣東省質監檢驗站和松山湖精測實驗室為代表的檢測機構的建立進一步滿足了機器人智能裝備產業對高水平的質量檢測平臺的需求,為智能制造全生態鏈中的集成與應用提供研發和驗收服務。

作為產業創新生態系統的重要組成部分,機器人智能裝備企業通過與新型研發組織、檢測機構和制造企業合作,不斷提高技術和產品的創新能力。同時,在服務制造企業智能化轉型的過程中,通過技術在不同產業和企業的遷移,機器人智能裝備企業能夠獲得更好的發展機遇。

在產業智能化過程中,制造企業不是技術的被動接受者。依托各產業的市場優勢,制造企業通過智能化轉型和核心技術的積累,逐步成為其他地區傳統企業智能化轉型的賦能者。尤其是在人工智能通用技術專用化的過程中,制造企業與機器人智能裝備企業在技術上往往是相互賦能的。

二、模型和推論

基于東莞市機器人智能裝備產業發展的價值網絡分析,本文試圖構建一個簡單的理論分析框架解釋當存在經濟轉型升級所創造的新興技術需求時,政府如何通過政策驅動實現本地技術創新和新興產業發展的內在邏輯和動力機制。為了進行理論 抽 象 和 概 括,本 文 首 先 做 出 3 個 基 本 假設: ①新興技術和產業發展內生于當地經濟轉型升級創造的新興技術需求。作為技術需求方,當地企業無法通過創新獲得技術供給。同時,需求因技術供給不足被抑制。②本地缺乏經濟轉型升級所需要的新興技術和產業創新資源。同時,位于外部的現有企業技術體系難以滿足當地的技術創新需求。本地化的“ 雙創” 活動是新興產業發展的前提和基礎。③政府的作用不僅表現為鼓勵“ 雙創” 活動實現技術創新的本地化供給,推動新興技術和產業的集聚和發展,而且通過促進現有產業 的 轉 型 升 級 創 造 本 地 新 興 技 術 的 需 求規模。

在以上基本假設條件下,本文構建理論分析框架如圖 4 所示,解釋新興技術和產業如何通過內生需求的牽引和政府的政策驅動,通過“ 雙創”活動的涌現逐步發展起來的。在初始狀態下,新興技術和產業創新資源位于集群外部,本地沒有相關資源。對新興技術和產業資源的需求內生于本地企業的轉型升級過程。例如,在東莞制造企業的轉型升級過程中,為了降低勞動力成本和提高產品質量,企業開始選擇作為新興技術的機器人替代勞動力。但是在沒有政府政策支持條件下,本地企業轉型和升級過程中創造的內生需求難以獲得滿足,屬于潛在市場需求。

圖4 需求和政策驅動的新興產業形成和發展邏輯

市場需求是潛在的,原因是: ①新興技術的可獲得性。因為當地缺乏新興技術和產業資源,單個企業獲得新興技術的過程中面臨成本約束。市場需求因技術供給不足而受到抑制; ②當不存在規模經濟的條件下,對于新興技術的供給者而言,同樣存在不確定性。為了推動新興技術和產業的發展,地方政府通過扶持政策激勵現有企業運用新興技術,降低新興技術應用和創新成本。在政府政策激勵下,運用新興技術改造現有產業的內生需求由潛在需求開始轉變為強烈的現實需求。據此得出推論 1: 盡管新興技術需求內生于現有企業轉型升級過程,但是可能因為面臨技術可獲得性約束,需求僅僅表現為潛在需求。通過政府的刺激政策,潛在需求將轉化為現實需求,成為新興技術和產業發展的主要牽引力量。

在政府政策激勵下,當新興技術需求由潛在需求轉變為現實需求的情況下,完全依靠市場難以實現新興技術和產業的發展。當地政府希望在內生需求牽引下通過“ 雙創” 活動吸引新興技術本地集聚,發展新興產業。新興技術和產業創新資源主要來自大學、科研院所和異地企業。為了更好發展新興產業,地方政府通過制定包括“ 雙創”、人才和發展新型研發組織在內的扶持政策,引進科技工作者、科技創新資源和企業進駐。尤其是吸引科技工作者和科技創新資源針對本地企業轉型升級創造的內生需求展開“ 雙創”活動,構建專用性技術體系是推動新興技術引進和產業發展的關鍵。據此得出推論 2: 在刺激內生需求的同時,為了引進和發展新興技術和產業,地方政府通過制定“ 雙創”政策,引進和集聚創新資源,研發與本地產業轉型升級相適應的專用性技術體系,在推動產業轉型升級的同時實現新興產業的發展。

在政策驅動和需求牽引的共同作用下,新興技術和產業開始出現本地化發展趨勢。本地創建的新興技術企業主要包括 3 類: ①異地企業在本地建立的新公司; ②新興技術科技人才創建的新創企業; ③科研院所在本地創建的企業。除了新興技術企業,新型研發組織同樣是新興技術產業化的關鍵推動力量。作為新興技術研發和轉化平臺,新型研發組織的功能集中表現在 3 個方面: ①技術和人才引進; ②創業孵化服務; ③檢驗檢測服務和知識共享。新型研發組織為引進科技人才創新創業提供包括研發活動在內的基礎設施、物理空間和孵化服務,是推動本地“ 雙創”活動的重要載體。圍繞新興技術企業和新型研發組織的“ 雙創” 活動,包括行業協會、產業聯盟和投資基金在內的中介組織和投資機構同樣發揮著積極作用。中介組織通過政產學研用協同活動的組織,有效促進多元創新主體的聯系和互動。投資機構則為“ 雙創”活動提供資金支持。據此得出推論 3: 新興技術企業和新型研發組織是新興技術產業化和新興產業發展的核心組成部分。圍繞“ 雙創”活動,包括行業協會、產業聯盟和投資機構在內的中介組織、新興技術企業和新型研發組織共同構成了新興產業發展的創新生態系統。

新興產業創新生態系統的創新主體是多元的。不僅包括企業和新型研發組織,還包括政府、制造企業和中介組織。其中,如何形成政產學研用相互聯系和作用的協同創新機制是新興產業發展的關鍵。無論從創新生態系統的形成還是從運行看,政府發揮積極作用的關鍵是制定和實施以“ 雙創”為導向的多元創新主體有效互動的政策體系。

三、總結和政策建議

基于廣東省東莞市機器人智能裝備產業發展的價值網絡分析,本文認為: 當在經濟轉型過程中出現新興技術的本地需求而缺乏創新資源的條件下,圍繞“ 雙創” 活動,鼓勵和扶持新興技術產業化和新興產業發展的創新生態系統是實現經濟轉型升級的關鍵。其中,政府的積極作用表現為刺激新興技術需求和鼓勵新興技術的本地化供給。基于案例研究和理論分析,本文的政策建議如下。

( 1) 在中國制造向中國創造轉型升級中,新興技術和產業的發展主要是基于經濟轉型升級過程中創造出的本地需求。內生需求的牽引是技術創新和產業化的基本動力來源。刺激本地技術創新需求是制定本地新興產業發展政策的落腳點之一。

( 2) 在新興技術產業化和產業發展的過程中,形成以“ 雙創” 為導向的產業創新生態系統是關鍵。圍繞“ 雙創”活動,制定政府政策的著眼點在于促進多元創新主體的相互聯系和協同創新。其中,新型研發組織和中介組織在促進多元創新主體的互動和協同創新中發揮著重要作用。(作者:劉 剛,劉 捷)