為進一步提高專項債使用效能,有必要建立健全資金使用績效評價體系,建立結果為導向的專項債務預算績效管理體系,將績效理念融入到專項債務“借、用、還”全過程以及債務項目全生命周期管理中。

重要作用

專項債發(fā)行運用9年來,在穩(wěn)增長、防風險、促投資、擴內需等方面發(fā)揮了重要作用,尤其是在三重壓力、疫情沖擊、財政支出增加等不利條件下,專項債在推動經(jīng)濟社會持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展起到了重要支撐作用。

(一)有效化解地方隱性債務風險

2008年以來,為應對國際金融危機帶來的經(jīng)濟下滑困局,國務院出臺“4萬億”刺激計劃,其中地方政府配套2.82萬億元。同時,在經(jīng)濟下行背景下,財政收入增速下行,各地政府紛紛成立融資平臺來完成配套融資。到2014年末,政府負有償還責任的債務余額達到15.4萬億元,是2010年末的2.3倍,其中,融資平臺占比達到了39%,且90%以上是通過非政府債券方式舉借,資金成本較高、債務負擔較重、隱性債務風險持續(xù)積聚。地方債正式發(fā)行以來,地方政府債務中的債券占比持續(xù)上升,2015年底債券余額、專項債券余額占債務余額的比重分別為32.7%、6.6%,2023年11月底債券余額、專項債券余額占債務余額的比重達到了99.59%、60.96%。專項債的運用,有效降低了地方政府融資成本、緩解了地方政府債務壓力,推動地方政府債務管理規(guī)范化、透明化,有效防范化解地方政府隱性債務風險。

(二)有力推動區(qū)域經(jīng)濟穩(wěn)定增長

隨著專項債發(fā)行規(guī)模的迅速擴大,專項債逐漸成為政府投資的重要資金來源,在推動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展上起著重要的作用。專項債主要通過政府直接投資、引導撬動社會資本、改善地區(qū)投資環(huán)境等方式推動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。一是擴大政府直接投資。多年來,投資一直是我國經(jīng)濟增長的主要動力,專項債的發(fā)行和運用進一步擴大了地方政府直接投資規(guī)模,2015~2022年,全國累計新增專項債券發(fā)行額超過16萬億元,是這一時期固定資產(chǎn)投資增長的重要支撐。二是引導撬動社會資本投資。2019年下半年起,專項債資金可用于特定領域的重大項目資本金,當年利用專項債作為資本金項目的債券規(guī)模達到108.44億元,2020~2022年三年間,專項債用作項目資本金的規(guī)模逐年上升,分別達到2456億元、2596億元、2786億元,占當年新增專項債發(fā)行額的6.8%、7.3%、6.9%,有效發(fā)揮了政府投資“四兩撥千斤”的撬動作用。內蒙古、浙江、江蘇等省份的分析報告也指出,專項債帶動社會投資、撬動比例均高于5倍以上。三是改善地區(qū)投資環(huán)境。專項債的投向聚焦于交通、能源、環(huán)保、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施等領域,極大改善了地區(qū)基礎條件和發(fā)展支撐,有助于提升各地區(qū)招商引資吸引力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動力,從而促進經(jīng)濟增長。

(三)有力支撐國家重大戰(zhàn)略實施

2019年起,專項債支持范圍進一步擴大,將京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、“一帶一路”建設以及粵港澳大灣區(qū)等國家重大戰(zhàn)略納入重點支持領域。各地區(qū)紛紛圍繞國家重大戰(zhàn)略謀劃發(fā)行專項債,2019年,廣東省發(fā)行粵港澳大灣區(qū)相關專項債175.14億元,用于土地儲備、城市綜合發(fā)展、基礎設施互聯(lián)互通建設、生態(tài)環(huán)保建設等領域。2020年,河北省發(fā)行“京津冀協(xié)同發(fā)展專項債券”150億元,支持北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)開發(fā)建設。2022年,四川省、重慶市累計發(fā)行成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設專項債3133億元,支持出川高鐵、長江經(jīng)濟帶建設、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈總部基地、新型城鎮(zhèn)化基礎設施建設等雙城經(jīng)濟圈建設重點項目。這些專項債的發(fā)行運用,對國家重大戰(zhàn)略項目的加快建設起到了積極推動作用。

存在問題

專項債在經(jīng)過起步、快速發(fā)展、成熟完善發(fā)展階段后,已經(jīng)成為我國政府投資的重要融資渠道。但在梳理總結近幾年專項債發(fā)行運用情況,專項債存在催生顯性債務風險、申報使用不合理造成資金資源浪費等一系列問題,需要加以關注。

(一)債務規(guī)模擴大推升償債風險

隨著專項債發(fā)行規(guī)模的迅速增長,地方政府債務發(fā)行速度和債務余額也處于高位運行,截至2023年末,地方政府債務余額達40.74萬億元,債務余額再創(chuàng)新高。其中,專項債余額為24.87萬億元,占比達到61.05%。2016~2023年,專項債余額的年均增速超過20%,是地方政府債務增長的主要來源之一。而專項債作為地方政府債務,需要地方政府承擔還本付息的責任,一定程度上推升了地方政府債務風險,主要體現(xiàn)在:一是總體償債風險呈上升趨勢。專項債本金依靠政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券等償還,利息依靠政府性基金、專項收入償還,其中政府性基金收入是主要還款來源,而政府性基金收入主要來源于國有土地使用權出讓收入。但近年來,受經(jīng)濟下行、房地產(chǎn)政策調整等因素影響,國有土地使用權出讓收入增長收到較大影響,2016~2023年,國有土地使用權出讓收入和地方政府性基金收入年均增速分別僅有9%和9.39%,遠低于專項債務余額年均增速。這一趨勢將加大專項債償債風險。二是再融資債券的大量發(fā)行導致風險逐年積聚。2018年起,為緩解專項資金還本壓力,各地開始發(fā)行再融資專項債,發(fā)行規(guī)模從2018年的1358億元增長到2023年的2.03萬億元,再融資專項債發(fā)行額占專項債發(fā)行額的比重從2018年的6.98%上升到2023年的33.96%。由于地方政府債務實行限額管理,在專項債限額總量控制的前提下,再融資專項債券發(fā)行比重快速上升,一方面擠占了新增專項債發(fā)行額度,影響了新增項目的融資需求,另一方面會導致債務風險逐年滾動積聚。

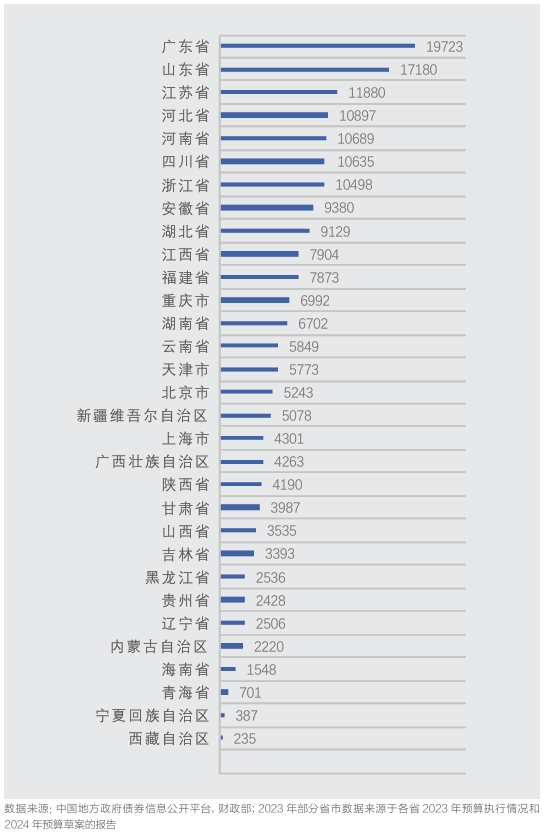

圖1 2015~2022年各省份累計新增專項債券發(fā)行情況(億元)

(二)專項債券資金使用存在偏差

在專項債發(fā)行使用過程中,中央和地方也認識到各地在專項債券的發(fā)行、使用、監(jiān)督和管理上存在一定的問題,因此國務院、各地方政府在各年度的預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作中,對地方專項債券進行了抽查審計,發(fā)現(xiàn)存在項目“過度”包裝、資金閑置、資金違規(guī)使用、項目存在償還風險等問題。一是項目“過度”包裝問題。地方為盡可能多的爭取專項債支持,通過“無中生有”、虛報收入、低估成本、自求平衡等“過度”包裝方式,使得項目滿足專項債發(fā)行要求。審計署對2022年全國54個地區(qū)的審計發(fā)現(xiàn),20個地區(qū)通過“過度”包裝項目發(fā)行專項債券198.21億元。“過度”包裝既浪費了專項資金,對于收益不足或無收益項目還會造成債券償還風險。二是資金閑置問題。地方政府因項目前期工作不足、項目安排不合理、項目進度滯后等原因,導致專項債資金到位后遲遲未被有效利用,從而產(chǎn)生閑置問題。審計署抽查審計發(fā)現(xiàn),2019、2021年閑置時間超過1年的專項債券資金分別為132億元、217億元。三是資金違規(guī)利用問題。專項債發(fā)行的目的適用于特定領域的公益性項目,但部分地區(qū)在使用中存在違規(guī)利用問題,主要表現(xiàn)在將專項資金用于其他類型項目、用于負面清單項目、用于發(fā)放工資等經(jīng)常性支出等問題。審計署抽查審計發(fā)現(xiàn),2020~2022年均存在違規(guī)利用問題,各年違規(guī)利用專項債券資金分別達到413.21億元、136.63億元、208.01億元。

(三)區(qū)域差異較大引致需求錯配

專項債券發(fā)行的基本依據(jù)是,在年度總債務限額確定后,財政部統(tǒng)籌考慮國家調控政策、各地區(qū)公益性項目建設需求、債務風險、地區(qū)財力等因素,提出分地區(qū)債務限額及當年新增債務限額方案。而現(xiàn)實狀況是,中西部等欠發(fā)達地區(qū)的基礎設施建設需求和投資乘數(shù)效應往往更大,但地區(qū)財力較弱、負債率較高、償債風險較高,因此可獲得的專項債額度較低,這就導致了最需要專項債的地方獲得的額度反而更小。分省來看,2023年,新增專項債券發(fā)行額最多的是廣東省(含深圳市)的4633億元,最少的是青海省的47億元。2015年至2023年,合計新增專項債券發(fā)行額前五位的為廣東省、山東省、江蘇省、河北省、河南省,后五位的為內蒙古自治區(qū)、海南省、青海省、寧夏回族自治區(qū)、西藏自治區(qū)。其中,廣東省合計新增專項債券發(fā)行額19723億元,西藏自治區(qū)同時期僅新增發(fā)行235億元,可見各地區(qū)間專項債發(fā)行量差異非常顯著。這種分配設計的初衷是為了使地方政府債務與償還能力相匹配,以控制債務風險,但也造成了與落后地區(qū)更需要加大投入的需求錯配,不利于縮小區(qū)域間差距。

優(yōu)化建議

當前我國推動經(jīng)濟進一步回升向好仍然存在一些困難和挑戰(zhàn),有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多,外部環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升。但經(jīng)濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變,應當緊緊抓住投資這個關鍵環(huán)節(jié),持續(xù)優(yōu)化專項債的使用管理,充分釋放專項債穩(wěn)投資穩(wěn)增長的效能,推動經(jīng)濟高質量發(fā)展。基于此,提出如下對策建議:

(一)繼續(xù)發(fā)揮專項債對穩(wěn)增長的重要作用

實踐表明,專項債作為積極財政政策的重要手段,對于擴大有效投資、擴大內需、穩(wěn)定增長具有顯著的推動作用,尤其是在當前我國經(jīng)濟下行壓力凸顯的形勢下,亟需用好專項債這一穩(wěn)投資、穩(wěn)增長的重要抓手,充分發(fā)揮有效投資拉動經(jīng)濟增長的支撐作用。一是繼續(xù)支持國家重大戰(zhàn)略項目,適當優(yōu)化發(fā)行區(qū)域結構。聚焦京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶、長三角一體化、粵港澳大灣區(qū)建設等國家重大戰(zhàn)略,繼續(xù)發(fā)揮好專項債對重大戰(zhàn)略項目的支持作用,推動各項國家戰(zhàn)略取得標志性成果。同時,適當優(yōu)化區(qū)域結構,將推動西部大開發(fā)形成新格局、東北全面振興、中部地區(qū)加快崛起等國家戰(zhàn)略納入支持范圍,從而進一步推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展。二是持續(xù)聚焦重點領域項目建設,合理擴大資金使用范圍。持續(xù)加大對市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施、交通基礎設施、新型基礎設施、重大民生工程等項目建設支持力度,發(fā)揮專項債資金強基礎、補短板、惠民生、擴投資等積極作用,為經(jīng)濟社會高質量發(fā)展提供有力支撐。同時,積極探索適當拓寬專項債支持領域,聚焦統(tǒng)籌發(fā)展與安全,合理支持關乎國計民生的糧食安全、能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全、綠色低碳發(fā)展等領域項目建設。三是用好用足專項債資本金政策,引導撬動更多社會資本擴大投資。對于收益良好的項目,積極發(fā)揮政府和市場的協(xié)同作用,鼓勵地方政府專項債券與市場化融資、民間投資等有機結合,財政政策和金融政策融合發(fā)力,提高項目的融資可得性,充分發(fā)揮地方政府專項債券資金杠桿作用,引導撬動更多社會資金,切實發(fā)揮專項債“四兩撥千斤”的作用。

(二)持續(xù)加強專項債發(fā)行使用的風險管理

專項債具有的公開透明屬性、低融資成本和長周期有助于降低地方政府隱性債務風險,但在使用這一政策工具時,也要注重加強風險管理。一是適當控制專項債券發(fā)行總體規(guī)模,防止產(chǎn)生顯性債務風險。在當前專項債發(fā)行規(guī)模和債券余額快速增長的趨勢下,地方政府債務率也在快速上升,因此,專項債的發(fā)行規(guī)模和新增規(guī)模要充分考慮債務水平,堅持債券限額分配與債務風險相掛鉤,確保專項債期限與項目期限相匹配,嚴控高風險地區(qū)新增債券規(guī)模,避免產(chǎn)生顯性債務風險。二是著力提升專項債項目儲備和前期工作質量,把好風險防控“入口”關。各地要圍繞專項債重點支持領域和方向,從本地實際發(fā)展需要出發(fā),謀劃儲備一批高質量項目,形成專項債儲備項目庫,這些項目需要具備“有資金支持要加快干、沒有資金支持也要繼續(xù)干”的特征。針對入庫項目,加快開展項目前期工作,尤其是要按照專項債資金使用要求,做好平衡測算等工作,并加快推進立項、環(huán)評、用地審批等前期工作,確保資金到位及時開展項目建設工作。此外,還需要強化負面清單管理,嚴格禁止專項債券資金投向領域禁止類項目。三是著力加強專項債券項目建設運營管理,把好風險防控“通道關”。持續(xù)完善專項債項目建設運營管理,敦促用債項目加快推進各項工作,確保債券資金發(fā)揮最大時間效益,避免資金閑置。嚴格監(jiān)控項目運營收益情況,對項目自身運營收入不足的,通過依法注入優(yōu)質資產(chǎn)、加強經(jīng)營管理等措施,提高項目盈利能力,避免和減輕償債風險。

(三)多措并舉切實提升專項債的使用效能

為進一步提高專項債使用效能,有必要建立健全資金使用績效評價體系,建立結果為導向的專項債務預算績效管理體系,將績效理念融入到專項債務“借、用、還”全過程以及債務項目全生命周期管理中。一是明確專項債管理目標。各地方要堅持量力而行、盡力而為,按照舉債總量和償債能力相匹配的原則,履行好各級政府職責,適當舉借專項債務。二是明確專項債管理職責。省級政府是專項債券的舉債和發(fā)行主體,對專項債績效承擔總體責任,各級財政部門作為債務管理部門,各級行業(yè)主管部門、預算單位和項目單位作為項目使用者要對項目建設運行承擔主體責任。三是明確專項債績效指標體系。要制定出完整詳細且具有可執(zhí)行性的指標體系,確保績效評價落到實處。在績效目標的設置上,不僅要關注單個項目的績效,還要關注所有專項債項目的績效;需要建立全面績效管理的閉環(huán)鏈條,貫穿于項目運行的整個生命周期,對項目的立項、建設、運營、結果等全過程績效做出量化評價。(作者:周榮 郭建斌 鄭立 周茜)